中西文化文流的研究與本位化概念

鐘鳴旦

這篇文章探討十七世紀中西文化交流的研究法,以及相關的「本位化」概念。我們首先要看最近幾年在文化交流研究上的演變,同時也要看傳教神學上的演變。其次,我們要更精確地界定「本位化」概念,和這概念本身與十七世紀中西文化交流的關係。最後,我們要提供擴大「本位化」概念的範圍之意見。

一、文化交流研究上的演變

我們可以用知識社會學來探討「文化交流的研究」。知識社會學(sociology of knowledge ) 分析理性的表達與社會情形的關係:它嘗試了解在一個歷史時期,思想生活如何受到社會、政治及文化環境的影響。

我們可以從這方面來研究關於明末清初中西文化交流的西文資料。荷蘭萊頓大學中文系搜集的二十世紀西文二手史料的目錄,包含一千多條目。看了這個目錄,可以發現在我們的世紀裡,西方對於十七世紀的研究方法有了很大的改變。一直到二十世紀六十年代初,歷史學家注意文化、科學及宗教的「引進」這方面。他們研究的問題是:傳教士,尤其是耶穌會士,在中國怎麼介紹天主教?西方的觀點就在這研究裡佔了中心地位。他們用方法和效果兩概念來分析歷史:傳教士用甚麼方法來傳教?他們的方法有沒有效果?歷史學家對以下的課題很感興趣:耶穌會士在傳教上的成功,他們引導中國人進入天主教的方法,他們在朝覲皇帝方面的努力,他們在科學上的貢獻,他們帶來的西方藝術對中國的影響等等。

這研究的焦點在於傳教士的活動上,結果談到像利瑪竇(Matteo Ricci)(1552∼1610)、湯若望(Adam Schall von Bell)(1592∼1666)、南懷仁(Ferdinand Verbiest)(1623∼1688)這類的傳教士的書籍和文章很多。並且每位傳教士大都被他的本國學者所研究,這一點也不奇怪。例如利瑪竇、湯若望、南懷仁分別被P. M. d'Elia(意大利人),A. ![]() (德國人),H. Bosmans(比利時人)的學者所研究。此外,很重要的一點就是,西文的信函、日記、遊記等,是資料的主要來源。在這些學者的研究中,中文資料並未闕如,但是中文資料很少成為專門研究的對象,除非是傳教士寫的中文書籍。研究中國人的反應,大部分局限於他們對於傳教士的支持這方面。以上概括地說明只涉及西方的歷史學家而已。中國歷史學家(像方豪)較注意中國的作者,因此比較注重中文資料,而很少採用西文資料。

(德國人),H. Bosmans(比利時人)的學者所研究。此外,很重要的一點就是,西文的信函、日記、遊記等,是資料的主要來源。在這些學者的研究中,中文資料並未闕如,但是中文資料很少成為專門研究的對象,除非是傳教士寫的中文書籍。研究中國人的反應,大部分局限於他們對於傳教士的支持這方面。以上概括地說明只涉及西方的歷史學家而已。中國歷史學家(像方豪)較注意中國的作者,因此比較注重中文資料,而很少採用西文資料。

看了這些歷史學家的研究,我們可以承認他們做了不少「回歸本源」的工作,意思就是說他們回到當初的時代。他們再次發現第一批到中國的耶穌會士的歷史,而且用科學的方法探究他們遺作。從知識社會學來看,這些歷史學家自然地受到二十世紀初歐洲的世界觀的限制。當時的人把西方在經濟、科學及宗教上的控制,和對發展、進步的強調視為理所當然的。結果,他們對於別人對西方可能有的反應,並未當作反省的課題。

在文化交流研究上逐漸地產生了一些改變。有一種新觀點也被採用。歷史學家不只注意文化、科學、宗教的「引進」,對於這方面的「接受」也感興趣。他們所提出的新問題包括:中國人怎麼接受西方科學及天主教?中國人對於傳教士有甚麼反應?我們可以區分為兩種「接受」的態度:第一種是「歡迎」;第二種是「拒絕」。在這研究裡,中文資料佔中心的地位。

首先研究「抗拒天主教」有關的資料(所謂《闢邪集》等),這是六十年代美國P. Cohen和澳洲D. Lancashire出版的作品。德國M. ![]() 是西方第一位徹底研究天主教徒徐光啟的學者。這種新觀點的決定性的突破是法國J. Gernet一九八二年所出版的《中國與天主教:行動與反應》。這本書的書名就說明了Gernet教授不只研究傳教士在中國的活動,而且特別分析了中國人對天主教的反應。他研究的重點是與抗拒天主教有關的中文資料。這本書已由法語翻成英文和德文,在西方激起了很大的回響。

是西方第一位徹底研究天主教徒徐光啟的學者。這種新觀點的決定性的突破是法國J. Gernet一九八二年所出版的《中國與天主教:行動與反應》。這本書的書名就說明了Gernet教授不只研究傳教士在中國的活動,而且特別分析了中國人對天主教的反應。他研究的重點是與抗拒天主教有關的中文資料。這本書已由法語翻成英文和德文,在西方激起了很大的回響。

我自己的研究也採用這種新觀點。關於這方面,我受到了荷蘭老師E. ![]() 的影響很大。以前

的影響很大。以前![]() 教授在他的《佛教征服中國:魏晉隋唐時代佛教在中國的傳佈與適應》一書引用這種研究法,來了解中國人怎麼使佛教融合中國的文化思想和風俗習慣。

教授在他的《佛教征服中國:魏晉隋唐時代佛教在中國的傳佈與適應》一書引用這種研究法,來了解中國人怎麼使佛教融合中國的文化思想和風俗習慣。![]() 教授鼓勵我用一樣的方法,來研究十七世紀中西文化交流的問題。我一九八二年的碩士論文題目是:〈無意識的本位化:明末清初中國知識分子對於耶穌會士傳入的思想之反應〉。在這論文裡,我嘗試探尋一位具有儒家或佛教背景的中國知識分子,怎麼接受或抗拒傳教士帶來的天堂和地獄觀。一般而言,儒家沒有天堂地獄觀,佛教和天主教都有。所以這個題目可以闡明文化和思想交流的一些特點。

教授鼓勵我用一樣的方法,來研究十七世紀中西文化交流的問題。我一九八二年的碩士論文題目是:〈無意識的本位化:明末清初中國知識分子對於耶穌會士傳入的思想之反應〉。在這論文裡,我嘗試探尋一位具有儒家或佛教背景的中國知識分子,怎麼接受或抗拒傳教士帶來的天堂和地獄觀。一般而言,儒家沒有天堂地獄觀,佛教和天主教都有。所以這個題目可以闡明文化和思想交流的一些特點。

我一九八四年的博士論文所討論的對象集中在一個人物上,以便分析比較多樣的思想和態度。論文由英文翻譯成中文的書名是《楊廷筠:明末天主教儒者》。楊廷筠(一五六二 / 一六二七)是一位普通的官員,他研習儒學多年,中了進士之後,便開始當起官來了。他最初是一名地方官,後來升為監察御使。他對宋明理學和佛教都非常有興趣。但在一個偶然的機會中,卻接觸到西方傳教士,並且被他們的道理所吸引,終於接受洗禮成為基督徒。他漸漸變得非常熱心,在宗教迫害期間,他保護了耶穌會神父,並寫了一些有關基督信仰的文章。一個像他那樣具有中國傳統學養的儒者,為甚麼會接受基督信仰呢?再者,這位在五十高齡才成為基督徒的中國學者,又怎樣向中國人闡釋這種西方思想呢?這些問題都是我論文的研究重點。

論文分為兩個部分:第一部分描述楊廷筠的生活,第二部分分析他的思想。在這兩個部分裡,我嘗試了整合各式各樣的觀點。第一部分,關於楊廷筠生活的資料可以分成四類:官方資料(《明實錄》、《國碓》、《地方志》);個人資料(收在文集裡的書信、詩文、墓誌銘等);中文方面宗教資料(《楊淇園先生超性事蹟》);西方資料(耶穌會士年度報告式的書信Litterae Annuae)。每一類資料都從其特殊的觀點來看楊廷筠的生活。同樣地,在第二部分裡研究他的思想,我分成他自己的著作和佛教和尚及耶穌會士批評他的資料。我希望藉著這樣的研究,把中西各種的觀點加以整合。

以上討論的是十七世紀中西文化交流研究方面的演變。在此,我們要指出這種演變並不限於漢學。殖民主義時代之後出版的一些有關文化交流的研究,顯出同樣的觀點的改變。比方說,在法國有一些文化交流史的書籍採用這種新的觀點。N. Wachtel用了秘魯當地的第一手史料,來探究西班牙如何征服南美洲,並分析當地的經濟和社會對西班牙的反應。最近S. Gruzinski的鑽研對象集中在墨西哥印第安人對歐洲人所帶來的思想和習慣模式的反應上。A. Maalouf用一模一樣的方法從阿拉伯資料中,整理出十一到十三世紀的十字軍歷史。英美兩國的學者同樣從受害者的觀點,去研究美洲印地安人的歷史。

就知識社會學而言,第二次世界大戰後,殖民主義時代的結束確實影響了這個新觀點。西方學者比較容易接受把西方的科學、文化和宗教的批評當做研究課題。為西方人來說,由別的國家對歐洲文化的接受或抗拒之方式而學到了一些東西,這的確是歷史學上的一種嶄新的發展。除了這新的觀點以外,值得注意的是,目前西方世界正在找新的方法以便與其他文化溝通。像利瑪竇之類的耶穌會士在中國的經驗依然是研究的題材。我們可以說這些十七世紀的傳教士在文化交流上,之所以比別的時代、別的國家更成功,是因為他們曾努力使自己適應中國文化。這對當時歐洲向世界各地拓展時所表現的民族優越感來說,是一個例外。

二、傳教神學上的演變

因為十七世紀文化交流也是教會歷史的一部分,所以我們也可以仔細地考察過去的年代,在所謂的傳教神學上有沒有新的發展。傳教神學(missiology)特別研究傳福音的方法,當然也研究歷史上各種不同的傳教方法。我們可以看到在這個世紀裡的傳教神學,跟以上所談到的文化交流研究上的觀點有很相似的演變。天主教梵蒂岡第二屆大公會議,由於強調本地教會的地位,而對於新觀點的改變影響頗大。

二十世紀五十和六十年代,傳教神學的主要概念是「適應」(adaptation, accommodation),意思就是說,傳教士可以在某種程度內,使自己適應外國的文化,以便傳入福音。六十年代常舉的例子是利瑪竇。讚美利瑪竇的原因是他向中國人傳福音的方法。他傳教的方法的第一步是學中文。這在當時是比較新的方法,因為例如那時在日本的傳教士用通譯協助傳福音。利瑪竇第二步是一五八三年正式進入中國大陸的時候,採用了日本耶穌會士適應佛教的經驗。他剃了頭髮,並穿了和尚的袈裟。幾年後,利馬竇發現在中國佛教的地位比較低,他採用「適應佛教」的做法,結果影響並不大。因此,他換了他的做法,改成適應儒家:他採用儒家知識分子的服裝和進退禮節,學了古文,並且容忍了像祭祖之類的中國傳統儀式。結果,他在中國人心目中成了西方的學者,應邀參加了明末各地的「學術研討會」(講學會),討論哲學的問題。這樣一來,利瑪竇跟徐光啟、李之藻和楊廷筠這類儒家學者建立了友誼,並引他們入教。在這方面,利瑪竇可以說相當成功。這就是適應方法的一個明顯例子。

不過二十世紀十七年代,在傳教神學上出現了一個新的概念:「本位化」(inculturation),也有人翻譯成「本地化」或「本土化」。「本位化」是基督宗教的生活和訊息,在特定的文化環境裡的具體化;在本位化的過程中,基督宗教的經驗不只表現在某個文化的特殊成分上(因為這僅僅是膚淺的適應而已),並且成為激勵、指導和統一這文化的原則;這樣的本位化轉變文化的性質並產生一個新的創造。

我們要注要「適應」和「本位化」之間有兩個很大的差別。第一,就適應而言,外國傳教士是主角,他們要求自己適應新的文化。相反,就本位化而言,主角是本地文化,因為本位文化使福音具體實現出來。我們不要忘了本位化的概念是被非洲和亞洲神學家傳開的。第二個區別是,本位化的層面比適應深入。適應重視語言和外表的成分;所以認為福音訊息不可改變。相反地,本位化產生一個新的創造。比方說,傳教士用適應法把神學譯成中文,而這種神學基本上還是西方的神學。但按照本位化的過程,中國基督徒用他們本地文化概念和想法來解釋神學,並形成一種中國的神學。這就像十三世紀多瑪斯阿奎納(1225∼1274)用希臘概念和想法解釋神學一樣。

第一部分的結論

從以上的討論,我們顯然看到文化交流研究上的演變與傳教神學上的演變,二者之間有很多相似點。換句話說,歷史注重一個文化對外來宗教的反應,和神學主張本地的創造力,這兩個新觀點很相近。我們可以看到這研究法同時在不同地點被不同的學者所採用。這種觀點的演變跟殖民時代後的思想、政治、經濟、社會和文化改變,有密切的關係。天主教會和第二個屆梵蒂岡大公會議也深受那些改變的影響。

三、十七世紀中西文化的交流

在我研究楊廷筠時,我嘗試從他的中文資料來看十七世紀中西思想的交流。結果,我發現,雖然我的研究不是神學的研究,但還是可以用「本位化」的概念,來形容十七世紀思想交流的情形。

我們先舉一個例子,來看當時的中國知識分子怎麼接受從歐洲帶來的Deus(God, 天主)的概念。西方基督徒談到天主,他們常常稱呼天主為「父」,天主是天父,是人類的父親。相反地,楊廷筠談到天主的時候,說天主是「吾人的大父母」(《聖水紀言》2b, 4)。這是典型中國式的稱呼。這個概念顯出,本地教會怎麼用本地文化的想法來解釋「進口」的思想。這個「大父母」的概念受到中國的人類觀和宇宙觀兩方面的影響。

首先,我們從中國的人類學來看,父母子女之間的關係被移轉到天主和人的關係上。楊廷筠引用了《孔子家語》中的「仁人之事親也如事天,事天如事親」這句話(《聖水紀言》5b-6a)。同樣的,信徒對天主的恭敬,就如子女之於雙親一樣,而雙親是指父和母。我們別忘了,在中國「父母」一詞也可以指一個單獨的人,例如,君主稱為「民之父母」(參看《孟子》梁惠王,上,4;《尚書》泰誓,上,3;洪範,8;《大學》,《詩經》南山有臺172, 3);地方官吏則稱為「父母官」。這詞彙也可以用在另外一個層次,那就是把父母之於子女的關係,應用到天主之於人的關係上。怪不得,楊廷筠會說「天之養人如父母養子」(《天釋明辯》272, 6)。

其次,我們從宇宙論的角度來看,「父母」概念也跟宋明理學的宇宙觀有關係。周敦頤的《太極圖說》認為宇宙源於陰陽,乾坤的相生相剋。張載的《西銘》發揮周敦頤這種想法,也使中國倫理道德更加豐富。他說:「乾稱父,坤稱母。予茲藐焉,乃混然中處。故天地之塞,吾其體;天地之帥,吾其性。民,吾同胞;物,吾與也。大君者,吾父母宗子,其大臣一宗子之家相也。尊高年,所以長其長;慈弧弱,所以幼其幼……」在這段話裡,張載清楚地顯示出,人對宇宙萬物應有的態度。人應該視宇宙如父母,並且事奉宇宙如事奉自己的父母一樣,因為人人都從「宇宙父母」而來,也都住在乾坤之中,所以人也要把所有的人視為同胞,把一切生靈看成同類。難怪,楊廷筠向儒家解釋天主教的重要意義時,也說天主教的「『愛人如己』即吾儒『民吾同胞』也」(《七克序》)。這是天主教的本位化很明顯的一個例子。這個「大父母」的概念不只被楊廷筠所採用,當時其他幾位中國的信徒也採用。(李之藻《天主實義序》,《聖水紀言序》;王徵《畏天愛人極論跋》,《仁會序》;鄭鄤《畏天愛人極論序》)。連十八世紀初韓國的基督徒Chong Yak- chong也用同樣的概念。

不過,有些方面我們要注意。第一點是楊廷筠僅僅開了中國本位化的先河而已,我們不可以說當時已經產生了一個全面的本位化。第二點,我們無法否定的是,當時教友常常受到佛教和尚、儒家學者和耶穌會士的批評。最後一點,我們也不要忘了,其中不但有本位化的過程,也有基督化的過程。接著,我們繼續採用上述的「天主」概念來解釋基督化的過程。除了佛教的特殊少用的天神的名字以外,中國傳統裡沒有「天主」這個詞彙。中國當然有「天」的概念,可是「天」含有一個威嚴的奧秘之意,令人產生敬畏之情,於是有「畏天」、「敬天」和「昭事上帝」等說法。儒家的「天」擁有遙不可及的宇宙力量。老百姓跟天沒有直接的關係,只有皇帝,所謂「天子」,每年在天壇代表全民祭天。用宗教學家R. Otto的看法,我們可以說這是一種「可畏」(tremendum)的宗教關係。

相反地,天主教用「天主」這詞彙,就把中國的「天」這概念位格化。基督宗教的天主是一位格神,祂甚至屈尊就卑降生成人。結果,使得人人都可以跟天主有直接的交往。每一個人都可以事奉天主,感謝天主。天主已不是遙不可及的,而是人類可以接觸得到的。所以我們可以看到天主教在中國採用「天主」的概念帶來一種轉變,由至高存在的「可畏」層面變成 R. Otto所謂的「吸引」(fascinosum)的層面。這是在中國基督化的一個例子。

結果,在研究文化交流的時候,我們可以發現彼此相反的兩個極端。其一,在文化交流上的一種可能性,就是外國文化佔了優勢:那就是說外來的成分改變本地的文化。文化人類學的傳統「文化傳入」(acculturation)這概念,可以說明上述的情形。其二,相反的過程也有可能性,那就是本地文化佔了優勢。本著自己文化的成分,重新詮釋外國文化:這就是「本位化」。「文化傳入」和「本位化」,這兩個彼此相反的極端都只是理想中的,因為事實上純粹的「文化傳入」或純粹的「本位化」都是不存在的,而更是一方凌駕在另一方之上。兩者之間對文化有很不同的接受方法,像「吸收」(absorption),「混合」(hybridisation),「代替」(substitution)等。這些新的文化形式是複合過程的結果。

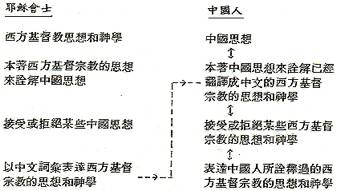

下面的圖表可以顯出這種詮釋過程:

![]()

耶穌會士在西方受教育,滿腦子西方觀念和神學思想,他們想把這些傳給中國人,便採用「適應」法,而以中國語文來解釋他們的思想。為了達成這個目的,他們遂以自己的西方基督宗教傳統為本,闡釋中國的文字、思想和傳統。在闡釋的時候,他們有選擇性地接受某些中國觀念、思想或潮流,而拒絕其他一些不合西方的思想。結果,他們就以一種詮釋過的中國詞彙表達了基督信仰。

這種詮釋過程也發生在中國人身上。他們與傳教士在接觸之前,受到中國傳統儒家的教育。當他們與基督宗教接觸時,所接觸到的西方基督宗教思想早已譯成中文。這樣,他們就以自己的思想概念為根據,來闡釋基督宗教的思想。他們也會有所選擇,亦即接受這些思想,而拒絕那些思想。最後,他們便將自己對此宗教的看法和感受寫出來。整個詮釋的過程大部分是在不知不覺的文化交流中進行的。雙方參與者通常都不會察覺到,其實對同一詞彙都賦予了不同的意義。

可是,我們也不可以把上面這個圖表想像得太機械化,因為翻譯並不單由文化或語言來決定,翻譯的人也不只是他自己文化的子女,更是他的時代的子女,最終必與歷史和社會情況相連。況且,個人的際遇和經驗對翻譯亦有相當重要的影響。翻譯時所採取的獨特方法也要考慮。譬如,一篇議論性的文章和一篇敘述性的文章所包含的論證,便全然不同。最後,我們必須銘記,無論表現得如何有理,我們仍然很難明瞭為何一個人會接受或拒絕一個外來的信仰,因為信仰也是內心的事情。

圖表說明的詮譯過程就會導致上述的「本位化」和「文化傳入」的結果。以上所舉的「天主」和「大父母」這兩個概念的例子完全經過這種詮譯過程。不過,這兩個例子都與思想方法有關。我們要注意,「本位化」和「文化傳入」雖然最容易在觀念上見到,但它們同時與下列兩種宗教經驗的表達方式相連,那就是:宗教行動(包括禮儀行動和社會服務行動),和宗教組織(團體生活、教士等)。再者,本位化和文化傳入不只限於宗教方面。這兩個概念也可以指出在中西文化交流上科學,或者倫理生活交流的一些特性。

我們已經說明了,以上的看法是從中國教友和批評中國教徒的中文資料,來研究中西文化交流的成果。從這個角度來看,我們可以問:繼續研究傳教士的西文和中文資料,還有甚麼意義嗎?我認為研究這些資料還是重要,以便了解文化傳佈的過程並明瞭在宗教思想、行動和組織上的改變。看到「適應法」和「本位化」之間的分別和關係,也是很重要的。由於傳效士的適應法(見上面圖表左欄),本地教會的本位化得以實現(見上面圖表右欄)。我們不要忘了,在中國那麼本位化的創新與耶穌會士在中國強調適應法有密切的關係。中國十七世紀的書籍和文章的龐大數量(比當代其他傳教區多得多),是這種創造力的很好的例子。這是傳教士和中國人(教友和非教友)密切合作的結果。所以,研究傳教士的西文資料還是十分重要的,為了知道是甚麼因素使他們的適應法成為可行的、他們怎麼反省他們的作法、他們的著作如何影響當代的歐洲思想。

本位化的結果也可以在傳教士的中文資料中看到。傳教士和中國人的關係並不是單行道,甚至於傳教士也受惠於他們之間的合作。結果,傳教士的著作,不只是西方著作的翻譯而已,也受到了中國教友的本位化的影響。如果我們繼續採用上述「天主」概念的例子,我們可以看到不少耶穌會士在他們的中文著作裡採用了「大父母」的概念。我只舉高一志(A. Vagnone)的《天主(學)十誡解略》一書為例。他的第一句是:「天主者生天地萬有之主,吾人之大父母也」。(參看:利瑪竇《天主實義》381, 8;420, 5-7;614, 1;《辨學遺牘》624, 3;陽瑪諾(E.Diaz)《七克》829, 2;艾儒略(G. Aleni)《三山論神記》437, 2;464, 8;《滌罪正規》II 10b, 5;III 6b, 7;《萬物真原》20a, 6;25a, 6;陸安德(G. Lubelli)《天主聖教略說》1b, 7-2a, 1;5b;潘國光(F. Brancati)《聖體規儀》11a, 4;南懷仁《教要序論》6b, 7;利類思(L. Buglio)《不得已辯》301)。所以,我們實在有必要研究中國教友和傳教士兩方面的中文資料,並探究他們之間的互動關係。

四、擴大「本位化」概念的範團

以上所討論的「本位化」概念,是從研究十七世紀中西文化交流著手的。雖然「本位化」是一個新的概念,而本位化過程的意識也是一個新的事情,我們還可以用「本位化」概念,來形容十七世紀思想交流的情形。實際上,本位化過程不是指『歐洲』基督宗教進入東亞、非洲和美洲的文化而言;我們不要忘記基督宗教是歐洲「外來的」一種宗教,也經過了歐洲原來文化(像日耳曼、法蘭克、羅馬、塞爾特等文化)的本位化。這不是一種突如其來的本位化,而是花了幾個世紀才形成的。現在還可以看到這個本位化的結果(比方說把聖誕節放在冬至、天主教婚姻法受到日耳曼和羅馬文化的影響等)。

再者,我們也指出「本位化」源於傳教神學。不過,好像這詞的意義可以超出天主教神學的範圍。如果用在一個非神學的意義上,「本位化」概念可以說明文化交流的一些特殊情形,呈現出像思想、宗教、科學這些方面的文化傳佈。因此,我認為「本位化」可以當作文化人類學的概念。我也認為如此擴大「本位化」概念的範圍,跟上述的文化交流研究上的「新觀點」有密切的關係。

為了闡明「本位化」概念的延伸,我們可以大略地比較佛教在泰國與中國的傳入情形。跟所謂「印度支那」(中南半島)中的各國一樣,佛教對於泰國文化的影響也很大。佛教濔漫泰國鄉間生活的各方面。比方說,寺廟成為農民聚集和來往的場所並成為存放公共財物的地方。再者,為了要被承認為大人,年輕男人都必須經過三個月修道經驗。由於外來佛教的影響,泰國原來的文化在思想、宗教、文化等方面受到很大的衝擊。這種中南半島的「印度化」可以稱為「文化傳入」。

相反的過程也有,那就是外來的宗教被本地文化所同化而有了新的形式。這是佛教在中國的情形。在中國,佛教經過了不少的改變:中國人創立了像天台宗、華嚴宗、禪宗的新派別,甚至於有的派別傳到了韓國和日本;佛教菩薩、佛陀的意義和崇拜也起了變化(比方說印度男性的Avalokitesvara在中國改為女性的觀音)。在教理方面出現新的學說;佛教藝術和文學發展了中國的特性(像敦煌的巨幅壁畫,洛陽和大同的佛雕,變文文學等);和尚在中國托缽化緣式微了,而國家控制日強;在禮儀方面,中文成為禮儀語言(這跟泰國有很大的區別,因為泰國佛教還是用外來的巴利語)。我們可以看到,佛教變成具有中國色彩的宗教,而跟別的國家的佛教不一樣。這種佛教的「中國化」可以稱為「本位化」。

再者,這僅是很複雜現象的大略描繪而已。我們並不否認佛教的「泰國化」,或者佛教對中國文化的影響。我們的例子只在於說明「本位化」和「文化傳入」兩個極端,在文化交流中一方凌駕在另一方之上。

這個例子也指出有些文化(像中國的「強勢」文化),在正常的文化交流上傾向於本位化,而另一些文化(像泰國)卻轉向文化傳入。可見,「融合」當然是中國文化的特性。因為除了佛教和天主教以外,外來的宗教和思想經過同樣的融合過程。西安的清真寺是回教中國化的好例子。從外表來看,我們看不出來這個「寺」是回教的寺,因為建築的式樣跟一般佛寺一模一樣。只有內部最前面空無一物的禮拜堂不一樣,因為沒有聖像;大門旁邊有皇帝的座位,崇拜者先要在座位前面磕頭,然後才向阿拉禮拜。在中國文化裡,回教要表現對國家的忠誠,才得以信奉。

我們也可以從西安「大秦景教流行中國碑」看到景教的「本位化」。這碑的正文有兩部分:一部分講歷史,一部分講教理。歷史的部分從「新觀點」描繪景教來中國的歷史。我們可以看到作者把皇帝視為主角,傳教士視為配角。敘述中不意謂「是傳教士到中國去的」。而強調「是皇帝歡迎傳教士到中國來的」:這當然跟平常西方的觀點正好相反。在教理部分,我們可以看到作者用儒家、佛教和道教的詞彙來表達景教教理。並且,把教理刻在石碑上,是中國文化的特點,在中東或歐洲無此現象。看得出來,這是景教的中國化。我們同樣可以研究外來的猶太教、西方科學、馬列主義到中國來的歷史。