「天主實義」的天主論

胡國楨

天主論集中在天主實義的第一和第二兩篇,第四篇也有一小部份涉及。本講不打算按利氏次序把所有的材料是出,短短一小時也無法做到。今天把利氏以士林哲學所介紹的天主重點指出,然後討論利氏與中國人的辯論。討論辯論的方法是先介紹當時中國思想的真象,再看利氏的誤解和以士林哲學的答辯。最後以今天研究利瑪竇思想者的心情來做一結論。

壹、利氏以士林神哲學介紹及證明天主

首先,利神父給「天主」下的定義就是「宇宙的主宰者及創造者」。在此定義下,顯然有兩個觀念該澄清,其一,宇宙間是有一個主宰存在的;其次,這個主宰就是宇宙的創造者。

利氏舉了三個月例子證明宇宙必有主宰,但可綜合成兩點。第一,人的良能、良知都促使自己自然而然地尊敬、畏懼一位「上尊」,言行因而向善,遇險也知向他求救,這個現象證明此一上尊必存;這是應用聖奧斯定的倫理證。其次,以當時的科學觀點看來,沒有知覺、沒有理性的東西,除非受到一有理性的立宰支配,不可能自己從事規則性的移動:就像風從哪裡來,往哪裡去,都是飄忽不定,沒有定向的;可是太陽、月亮、星星等天體,都是無知覺的,卻能做規則性的運動,這可證明有一主宰在支配著。另外,鳥獸沒有理性,卻會飢求食、渴求飲,這些都是有理性的生物才會做的事情,除非有一有理性的主宰支持鳥獸如此做,不然就無法解釋。這兩個例子都是聖多瑪斯五路中目的論證的應用。

接著利氏又舉了三個例子來證明宇宙立宰就是其創造者。總括一句話:任何存在的東西,像房屋、銅球(可能指地球儀或天文儀之類)等,若沒有製造的人造成,不可能自己存在;何況天地間的一切又那麼有秩序,按既定規則行動變化,所以這一切的創造者及其規則制定的最後原因必然存在,且是同一的,就是天主自己;而天主自己卻是自有而無始無終的。這正是聖多瑪斯五路因果律論證的反映。

證明了天主的存在後,利氏開始說明天主如何創造天地萬物。他說:天主並非親自動手創造世上的每一物,而只是創造了世上各類萬物的原始祖宗,讓這些原始祖宗自然地生育繁殖:人生人,獸生獸。這些會生人、生獸的人與獸,就像是天主親手所造的工具:工具製造成品,誰會說成品是由工具造成的,而不稱製造工具的工匠才是成品的製造者呢?天主的創造也是一樣。如果活在今天,利氏可能會說,天主就像人造了電腦、造了機器人,讓電腦和機器人去生產產品,你能說產品不是人製品的嗎?

利氏又說:天主是萬物的最終原因,這句話還應更進一步分析。他說萬物的原因有四種:作者(Active cause,今譯動因)、為者(Final cause,目的因,「為」讀 ,表示行動的目的)、模者(Formal cause,型因)、質者(Materal cause,質因)。以一輛車子來作比喻:工匠是車子存在的製造原因,是作者;車的形狀及軌轍是決定該車之所以如此構形的模型原因,是模者;木料是車子所用材料的質料原因,是質者;讓人乘坐是工匠製造此車的目的原因,是為者。此四因中,模者和質者是存在於這輛車子本身之內的因素,是車子的本體;而作者和為者卻是超乎車子本身之外的存在因素,不是車子的本體。利氏說,天主是萬物的原因,只表明天主是物的作者和為者,是超乎物之本體之外的因素,而不是構成物之本體的模者及質者。

接著,利氏利用「遍舉法」及「予盾法」來證明天主的唯一性。他說,假如宇宙萬物間的共同「上尊」有二,則有兩種情況:二尊相等,或不相等。若不相等,其中必有一尊較另一尊為微,較微者就不可以稱之為「公尊」了,故稱「公尊」之天主只能有一個;若二尊相等,顯然語意本身矛盾,因為「最尊者」的「最」字,表明只能有一個,若有兩個顯然不合理。他又以能力之大小證明:若兩尊都不能消滅對方,顯然二者都不是全能者,不可能是全能者天主;若一尊能消滅另一尊,被消滅的就不是天主了。

最後利氏願意說明天主的性質。他先講了兩個故事。其一是:從前有個皇帝 想明白有關天主的事情,就問他的賢臣。賢臣回答說:「讓我回去用三天的時間想想。」三天後皇帝又問。賢臣說:「請再給我六天時間想想。」六天過去了,他又要求再延長到十二天。皇帝大怒,對他說:「你到底在開什麼玩笑?」賢臣回答說:「我不敢開玩笑。實在是因為天主的道理沒有窮盡,我想的天數愈多,道理就愈深奧,就好像瞪眼抬頭去瞧太陽,越看越糊模,所以很難回答陛下。」另一個是大家都很熟悉的奧斯定在海灘遇到小童,小童舀海水灌小洞的故事。

利氏用這兩則故事說明天主是不可全然了解的。天主雖是「極是」、「極有」的,但卻不可以「是」、以「有」的角度來說明,否則會愈說愈遠,而應以「非」以「無」的方法列舉其性質,以士林哲學的術語來說,這是Via negativa(負向說明法);以中國人的俗語來說:天主真是「不可說,不可說」的啊!

今天我們不必詳細列舉利氏所舉出的天主性質,因為無非是「無所不在,處處都在」之類的說法,大家都很熟悉。

以上對天主的討論,是特利騰大公會議前後教會一般的說法。在歐洲、在中國都是如此,今天可能不必如此給人介紹天主了。

此外,利氏還引了不少六經中的句子,說明中國古籍中的「上帝」就是天主,不過這「上帝」不是道教徒所謂的「玄帝玉皇」。

「天」也可以用來做天主的稱呼:因為「天」是「一大」之謂,宇宙間最大的當然就是天主。

有形的物質天和地不是天主,但是還是可以稱天主為「天地」。因為在中國有一習慣,做父母官的「知府」「知縣」,習慣上用自己轄區的名字自稱:如南昌太宇稱「南昌府」,南昌縣太尹稱「南昌縣」。天主是天地的主宰,稱祂為「天地」正是合乎這一習慣,並無不可,並非真把物質的有形天地當成天主。

貳、有關天主的辯論

研究天主實義天主論的重點,似乎不應只放在上述的士林神哲學的說法上,而更應重視利氏和中國學者的辯論。如此做法,可以鑒往知來,可以看看利瑪竇在神學本位化方面開闢的路:哪方面做得很好,我們可以循其軌跡繼續前進;哪方面做的不對,我們也可避免,不再重蹈覆轍。

在第二篇開始,利氏真正和中國人接觸了。中士對利氏說:我們中國人看世界、看人生,有三個不同的方向。

第一種看法是來自老子。老子說:「物生於無,以無為道。」也就是天下萬物都是由「無」生出的,所以我們該以追求「無」來做為人生的大道。

第二個看法是佛教徒所主張的。他們認為:「色由空出,以空為務。」這裡的「色」,並不是「食色性也」或「聲色犬馬」的「色」,而是佛教徒所說的「法」。昨天羅總主教說佛教基本理論在:「萬法唯識,萬法唯心,萬法皆空,唯有真如。」「色」就是這「萬法」的另一說法:用今天的術語來說:就是「一切現象」、「天下萬物」等。天下的一切既然由「空」而來,人生的目的自然就是要以追求「空」為要務了;也就是佛教徒的人生所追求的終極目標在了斷一切因緣:把前輩子及這輩子的一切善因、善緣、孽因、孽緣都了斷,如此就不會再有下一輩子了,達到「空」的境界。這是人生的最高理想。

第三種看法是儒門子弟的說法:「易有太極,故惟以有為宗,以誠為學。」「易有太極」一句來自易經繫辭傳:「易有太極,是生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大業。」大業就是天下萬物。天下萬物是由太極而來的。太極是「有」,不是「無」,也不是「空」。所以儒家是主張「有」才是一切的根本(宗),修身養性(學)的人生目標該以「誠」為主。

中士接著問:「利神父,您以為上述三種說法,哪一個對?」利神父說:「老子和佛教徒以『無』、以『空』來講解一切,與天主的道理大相違背,不可以尊崇這些說法,理由明顯。至於儒家所說的『有』和『誠』,我雖尚未完全研究透徹,但想必差不多了。」

佛老之「空」「無」

利氏按字面的意義把「空」和「無」解作「空無一物」和「虛無」。如此一解,按士林哲學的觀點看,「空」及「無」當然不可能是萬物存在的原因,因為萬物最終原因的天主應是無時無刻不「有」的,利氏當然要反對了。

可是,老子的「無」本不是虛無,而是絕對的有,只是這絕對的有是無形無像的,才稱之「無」。佛教的「空」,由某個角度看可以說也是那唯有的絕對本體「真如」的另一名稱;人生一切因緣了斷後,進入涅槃,就是跳出輪迴,和「真如」成了一體。如此說來,老子的「以無為道」和佛教徒的「以空為務」,都在強調人生的終極目標在追來那水恆的絕對本體,與人合一,與天主教的人生理想多少是一樣的,只是利瑪竇沒有了解這點而己。

與利神父辯論的中士,當然知道利神父誤解了佛道人士的基本看法,而向利神父說明:「空無者,非真空無之謂,乃神之無形無聲者耳,則于天主何異焉?」這句話的含義是,你們天主教用「負向說明說」來解釋天主的不可說;事實上,佛道人士也是用這「負向說明法」來說明宇宙的絕對本體啊!只不過他們用了「空」和「無」來說明這本體的無形無聲罷了。這個說法不知是利氏沒聽懂,還是懂了沒有接受。總之,「空」「無」的辯論到此為止,沒有下文了,辯論沒有結論,不了了之。

這一個辯論是利氏唯一批評道家最厲害的地方。可是直到今天,中國的讀書人都會明明白白的自稱是道家所以引不起很大的辯論。利瑪竇及以後的傳教士要對抗的,不是儒家學子,就是彿門子弟,從來沒有一次有道家人物出來挑戰。所以這個「空」「無」的課題顯不出重要性,問題最大的是出在儒家的主張上。

當時儒家學術氣氛

正式討論利氏和儒家學子辯論,有關天主問題之先,我們先把當時儒家學術界的氣氛做一說明。

自從朝廷把朱熹注的四書訂為科舉考試的標準本之後,朱熹的學說自然就成了天下學子不得不研究的對象了。一般說來,當時通過考試成為官吏,而又能官運亨通,一帆風順的學者,大多是朱熹的忠實信徒,相信徐光啟、李之藻、楊廷筠等人都屬這一派,稱程朱派。

利氏時代的明朝,還有另一個儒家的派別,王陽明是這派的大師。他們不太贊成朱熹的主張;而程朱派的人士也不喜歡他們,稱他們為佛教徒、為狂禪。認為他們天天只會坐禪,既不讀書進修,也不服務做事。所以有人說明朝滅亡是亡在這一派人的手上。國家就是受了他們的學說影響而軍事不強,而經濟衰敗。這派稱做陸王派。

利瑪竇所結交的大官朋友多數是在朝的程朱派的人,所以利氏一定也把陸王派人士視作佛教徒,把他們的思想視作佛教的思想。事實上,他們的思想和中國大乘佛教的圓教思想很近,二者都主張:人心就是宇宙,整個宇宙是從人心展現出來的。利瑪竇在天主實義中(第四篇)稱這是佛教的思想,昨天羅總主教也如此主張,可是我以為在這方面跟利瑪竇辯論的可能不只佛教徒,而且還包括陸王派的人士。

儒家哲學發展沿革

要了解利瑪竇當時儒家兩派思想的真象,我們該多少回顧一下他們是如何發展而來的。這個圖表就是與本講有關的儒學發展源流圖:

孔子可以說是儒家的始祖,他希望人人都能「踐仁」。他強調「踐仁」的途徑要透過「禮」。透過禮所踐之仁,不外乎「非禮勿視,非禮勿聽,非禮勿言,非禮勿動」的一個仁者的工夫,遵守一些外在的規範而已,並沒深切討論仁與人之存在的本身的基本關係。孟子也沒直接探討這層其本關係,但是他已不只把「仁」純粹放在「禮」或規範上來談了。他指出人必須「盡心知性以知天,存心養性以事天」,把看似屬行為規範的「仁義禮智」向人的內心收攝,將之與「心」、與「性」相連,也把其終極目標與「天」、與「天道」結合。他強調:「誠者,天之道也;思誠者,人之道也。」

雖然孟子在修養工夫上說:「吾善養吾浩然之氣。」浩然之氣是天地正氣,可是浩然之氣與天地正氣關係若何?他並沒有說明。直到戰國末年,漢朝初年,儒家學者經過一、兩百年的反省後,才在他們所寫的易傳、中庸等作品中進一步發揮。易傳說:「一陰一陽之謂道,繼之者善也,成之者性也。」中庸也說:「誠者,天之道;誠之者,人之道也。」這些觀點與孟子是相同的。不過二者更進一步點明:人與天間有互為因果的關係,天(道、太極)是人之所以為人,宇宙萬物之所以為宇宙萬物的終極原因。易傳的「易有太極,是生兩儀……生大業」,中庸的「天命之謂性,率性之謂道……」,就是說明這一點。

漢朝到了武帝時,董仲舒「罷黜百家,獨尊儒術」,並未使儒學之外的各家思想消滅,反而使各家思想都融會到儒家學術門下與儒家有一些融合。這個現象對儒家逐漸完成其完整天人觀有所助益,因為先秦道家、墨家,乃至陰陽、五行、方術等思想中的天人觀,也都以各種形式打著儒家的旗號傳播,真正的儒門弟子有時也不得不正視它們;解釋也好,辯駁也好,批評也好,都必須先下些工夫研究,這未必不是學術思想交流好機會。也因著這些機緣儒家的天人觀慢慢地稍有進展。

事實上,先秦發展出的純中國的各個學術派別,對天人關係的講解都不夠明晰透澈,真正把人與天(宇宙絕對實體)間關係講的頭頭是道的是佛教。唐朝以前,佛教在中國影響力還不大,儒家學者還不感到這點不如人有什麼關係。可是唐朝佛教在中國漸漸興盛,其中有一個理由就是儒家學說說不清的天人關係,佛學可提出解答。至此,儒家學者為了維護儒學在中國的學術地位(道統),不得不開始正視這一課題。於是韓愈、李翱等人就開始認真的從儒家古經典中尋找解決問題的基礎材料。他們從浩瀚的六經中提出易傳、中庸、大學,外加論語及孟子。他們認為好好研究這五個材料必可發展出儒家的整體天人觀。後來宋明理學就是由這些材料發展出來的。

宋明理學的傳承

朱熹(元晦、仲晦,一一三O~一二OO)是程朱派的集大成者;王守仁(陽明,一四七二~一五二八)是陸王派的代表性大師。程朱派的「太極論」及陸王派的「吾心即現宇宙」的觀念,都成了利氏天主論中的辯論課題。兩人學說的形成都源自宋明理學的一貫傳承。這個傳承裡最重要的人物有四:周敦頤(濂溪,一O一七~一O七三)、張載(橫渠,一O二O~一O七七)、程顥(明道,一O三二~一O八五)及程頤(伊川,一O三三~一一O七)。

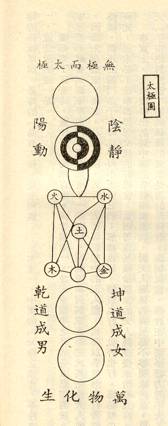

周敦頤的主要著述有二:「太極圖說」及「通書」:前者是一種宇宙的開闢論,後者是道德形上學。與本講有關的是前者:

「無極而太極,太極動而生陽;動極而靜,靜而生陰……;乾道成男,坤道成女;二氣交感,化生萬物。萬物生生,而變化無窮焉,惟人也得其秀而最靈... 。」(太極圖說)

這是由易經生命宇宙觀——生生之謂易——發展出來的。「易有太極」,這太極是活生生的宇宙終極實體,由它的活動而化生宇宙萬物。周氏所繪的太極圖如下:

張載最重要的著作是「正蒙」,其中述及他的宇宙論。他把宇宙的本體稱為「太和」或「太虛」。太和、太虛是無形的神體,是有生命的活動體,因它的活動而凝聚成氣,再由氣構形成宇宙萬物。下引最具代表的段話:

「太和所謂道。中函浮沉、升降、動靜、相感之性,是生絪縕相盪負屈伸之始。……散殊而可象為氣,清通而不可象為神。太虛無形,氣之本體。其聚其散,變化之客形爾... 。」(正蒙太和篇)

張載把宇宙本體無形的因素稱作「神」,這「神」,不直接化生宇宙萬物;他又把宇宙本體能化生萬物的因素稱作「氣」,宇宙萬物是由太和或太虛(宇宙本體)中的「氣」這一因素的變化而逐漸化生的。

接著二程兄弟也很重要。人們習慣上把他們二人的言論蒐集在一起,不個別分開,所以不仔細分辨有時還不易分明。他們兩人的思想雖在大處看是相似的,但若仔細推究就不同了。在相同點上,與本講最有關的就是「理氣說」。這一觀念受了大乘佛教華嚴宗的影響很深。

華嚴宗把宇宙分為「四重」:理法界(本體界);事法界(現象界);理事無礙法界(現象本體彼此相融,不相抵衝);事事無礙法界(現象與現象之間也因彼此的本體相同而相即相入,相互融通)。綜觀上述四法界,可得下列三結論:

一、宇宙分而觀之,有本體之理和現象之事,但二者實為一體之兩面,不可強分。

二、現象之事畢竟不過是本體之理的作用,所以離了現象之事,便無所謂本體之理了。

三、因為本體之理與現象之事原本是一體的,所以任何個別的現象都也不能不說就是絕對的本體;如此一切現象既然都可說是絕對的,那麼,一切現象之間就不能不說是相互融通無礙的了。

二程兄弟不知是有意識地,還是無意識地,受了華嚴分宇宙為「理」與「事」的觀念影響,而把宇宙分為「理」與「氣」:理是本體,氣是現象。天下萬物不能離開理與氣任何一方,沒有理不存在,沒有氣也不存在。理是萬物各自的本體,也是宇宙終極的那個絕對本體(又稱「天」、「道」等),萬物由它而來,它也是宇宙的主宰:

「天者:理也;神者,妙萬物而為言者也;帝者,以主宰事而名。」(二程全書、遺書第十一)

「上天之載,無聲無臭之可聞。其體,則謂之易;其理,則謂之道;其命在人,則謂之性;其用無窮,則謂之神。一而己矣!」(二程粹言)

程氏兄弟雖都以「理氣說」來解釋宇宙萬事物理象,而且也都主張「理一分殊」。但是,哥哥程顥幾乎全盤接受了華嚴思想中「理事無礙」的說法,講解「理一分殊」時傾尚「理氣一元」、「萬物一體」的主張;而弟弟程頤卻有自己獨立的見解,「理事無礙」的說法沒有影響了他,對他來說理與氣是不同的:理是道,是形上的;氣是陰陽,是形下的。「理一分殊」不會使萬物成為一體,主張「理氣二元」。下列引文可看出二者的不同:

「『 一陰一陽之謂道』,陰陽亦彤而下者也而曰道者,惟此語截得上下最分明。元來只是此道,要在人默而識之也。」(明道:遺書第十四)

這裡明道肯定陰陽(氣)就是道(理),表面可能二者有分,實則為一,所以需要人默記在心中。這與佛教要人透悟「萬法皆空,唯有真如」,有異曲同工之妙。

「『 一陰一陽之謂道』,道非陰陽也。」(伊川:遺書第三)

「離了陰陽更無道;所以陰陽者是道也。陰陽,氣也。氣是形而下者,道是形而上者。」(伊川:遺書第十五)

這裡伊川很明白地說陰陽(氣)不是道(理),為什麼有時候有人說陰陽(氣)就是道(理)呢?是因為道(理)離不開陰陽(氣)之故。顯然他是主張「理氣二元」的人了。

程朱派的「太極論」

朱熹承受了周、張及程伊川的道一脈絡。首先他步定「太極者只是一個理」(朱子全書卷四九);並把「理」視做宇宙本體「太極」(無形而不可理解的根源)可理解角度的一個自立形態。萬物終極根源的太極與理並不是完完全全等同的。每一事物也都有其自己的理,各個事物之理都與太極之理有關,但不等同。各事物之理問也不相同。各事各物有各事各物各自之理。這是程朱派的「理一分殊」理論。

按周、張二人的理論,「氣」是陰陽,是宇宙本體(太極、太虛、太和)的活動中生出來的。氣還不是萬物,而是萬物化生存在的基本動力。氣因陰陽變化的不同而化生了各式各樣的不同的萬物。由此可知,與「理」是可宇宙本體「太極」可理解角度的自立形態一樣,「氣」就是這宇宙本體「表現生化、維持宇宙萬物運作」角度的另一自立形態。是宇宙本體化生萬物必須經的一個中介。

太極是宇宙萬物終極原因;太極、理、氣三者相互間的關係就如上述。這是利瑪竇當時面對程朱派學者心中所有的大致觀念。以下隨手摘錄兩三則朱熹有關的話:

「無極而太極,不是說有個物事,光煇煇地在那裡。只是說當初皆無一物,只是此理而已。」(語類卷九四)

「未有天地之先,畢竟也只是理。有些理便有此天地;若無此理,便亦無天地、無人、無物,都無該載了。有理便有氣,流行發育萬物。」(語類卷一)

「太極(理)自在陰陽(氣)之中,非能離陰陽也。然至論太極,自是太極;陰陽自是陰陽。」(語類卷五)

由此可知,程朱派以為;雖然太極、理、氣可說是同一宇宙本體的三個不同角度的自立形態,但三者之間也不是可以劃等號的;而且三者與萬物關係很密切,但多少有其超越性:不能說萬物就是氣,遑論理或太極了。

利氏與程朱派之辯論

中士問可否把儒家所說的太極稱為天主時,利瑪竇的第一個反應是他看過了周敦頤的「太極圖」,認為這只是變些陰陽「奇偶之象」的把戲而已。他認為這些「象」在宇宙不可能真有,只是虛象罷了。虛象怎能成為宇宙萬物之源呢?

中士知道利氏的誤會太大了,立刻糾正他說:「太極無他,乃理而已。」企圖給他解釋程朱派學者的太極論理論。

利氏聽到中士說「太極就是理」,立刻想起亞里斯多德的「範疇論」來。依此範疇論:天下萬物可分為自立者(substance,自立體)及依賴者(accident,依附體)兩類。自立者本身能自立存在,不需依靠別的實體而能獨立存在;依賴者不能自立存在,必須依附寄託在另一自立者的實體之上才能存在。利瑪竇說「理」只是事物的原理,只能依附寄託在實有事物之上才能存在,只是一種依賴者。若無實物的馬,哪來馬之理?「理」連自立都不可能,如何能立天下萬物,而為天地萬物之原呢?

其次,「理」既是事物的原理,當然是先有事物,然後才會有該事物之理。「理」既不能先「物」而有,也就不可能化生天地萬物了。而且「理」沒有理智(靈覺),它又怎能主宰天地宇宙之秩序呢?

最後,利氏並沒有成功地讓中士心服口服。所以他如此結束辯論:「物之無原者,不可以『理』、以『太極』當之。夫太極之理本有精論,吾雖曾閱之,不敢雜陳其辨。或容以他書傳其要也。」辯論不了了之,以後利氏也沒有再寫另一本書談論這方面的問題了。

利氏與陸王派(佛教)之辯論

依照利瑪竇自己在天主實義第四篇內的說法,他曾知佛教徒辯論「萬物是不是與天主同體」的問題。昨天羅總主教也將這個辯論歸入佛教,並沒有錯。但我願更進一步指出;這個辯論可能也有陸王派學者參與。因為陸王派的思想是承繼二程兄弟的哥哥程顥「理氣一元」論發展而來的。宋朝的陸九淵(象山,一一三九~一一九二)已經說出「宇宙即是吾心,吾心即是宇宙」的話了。這一理論和佛教華嚴、天臺等宗所說幾乎完全一致。當時一般讀書人也說他們是佛教徒,清初王船山就說他們「陽儒陰佛,誣聖之邪說!」與利瑪竇辯論最厲害的雲棲袾宏(蓮池大師,一五三五~一六一五)就站在儒佛不應「相病」、而該「相資」的立場來說法傳道的(見其著作「竹窗二筆」)。而且利氏在第七篇大加攻伐的「二函教」,正是這一類理論演變出的具體事實。所以我將這一辯論也歸入與當時儒家的辯論,是與儒家陸王派學者的辯論。

陸王派的思想概要,與昨天羅總主教解釋佛教有關「心」的部分大體相似,今不多做發揮,僅錄王陽明與學生對話一則:

「先生曰:『爾看這個天地中間,什麼是天地的心?』對曰:『嘗聞人是天地的心。』曰:『人又什麼叫做心?』對曰:『只是一個靈明。』可知充天塞地,中間只有這個靈明;人只為形體自間隔了。我的靈明便是天地鬼神的主宰。」(傳習錄下)

總之,這派主張宇宙本體即人心,沒有超越意義;天理就是人性,就是人心。

綜合利氏對這派的答辯有四:

一、利氏以為持天人同體主張的人太驕傲,有如變成魔鬼的大天使一樣。

二、利氏認為人心是可含有天地及萬物之「理」,這理是原理,而非天地萬物的實體。

三、利氏指出人會有時陷入情緒衝突之變化中,天主不可能如此,所以人不可能等同天主。

四、天主與萬物之關係,只是四因中的「作者」,是超乎萬物本體之外的一個存在因素。天主在物就如光在水晶、火在鐵,雖永不離物,但仍不是物之內在本體的一部份。

結語:反省與神學本位化之前瞻

現在我們做一些反省及批評,並企圖給自己將來從事神學本位化工作提出小小建議:

一、利氏使用了士林哲學的概念來介紹天主,當時讀者並沒完全了解。利氏自己在給總會長呈獻本書時的報告中,也坦白地承認了這點。其中以「四因說」及「範疇說」最不易為了解。今天的大部分中國人也不很容易了解這些純抽象的概念,以後應儘量避免應用。

二、交談中,真正的聆聽佷重要。要能真正聽懂對方的思想,必須經由對方使用詞彙概念的真正含義來了解對方才行。利瑪竇到中國才不到十年就開始寫書,自然不易深入了解道家、佛學、儒家各派思想的真義。我們以後應真正虛心多讀書,多讀各家的作品,設法更深入了解各家的思想精蘊,如此才能有真正交談,發展真正的中國本位神學。

三、利氏以中國古籍中的「上帝」及「天」來稱呼天主,是正確的方向。

四、陸王派的思想——吾心即現宇宙——不見與天主教的天主觀調合;但若利氏真正了解正確的程朱派「太極觀」,或許四百年前他己經在用宋明學的觀念講「聖三論」了呢!

五、這一點最重要!在天主實義中所談的天主,只是一個哲學上的天主。是由人的理智推論而來的天主。這真是天主教的天主嗎?這個問題今天是很迫切需要澄清的。當代不少的中國哲學家希望我們只在這個層面上跟他們交談,希望大家都能用理智把天主的一切研究透澈。若只在這一層面上談天主,我們會感到滿足嗎?聖經所啟示的天主面貌如何?我們應怎樣在牧靈工作上介紹天主,到底本質的天主、內在的天主,與啟示中創造的天主、教援的天主關係若何?這個問題值得繼續深思。

本檔案未經整理