「天主實義」的倫理學

胡國楨

前言

「倫理」一詞的意義,由字面上看,是指人與人之間外在所表現的關係。人與人間若不能維持適當和諧的關係,人群社會、人類文化成就的延續就沒有保障了。所以,人的行為應遵循一些適當的規範,以維持人際和諧,使社會人群正面的功能得以發揮。

中國傳統上重視五倫。這是在較單純的農業社會生活中,人只是處理好個人與個人間應有的關係,整個社會人群的和諧就達到了。今日工商業發達,若只注意個人與個人間應有的關係,顯然不夠,更應重視以集體位格出現的團體。有些行為雖不直接牽涉到某個具體的個人,但若危害整體社會,便也有害於人群的和諧。於是有人提倡「第六倫」,把倫理規範擴大,也重視集體位格的團體。最近,資訊及自動控制方面的科技迅速發展,電腦及機器人等工具愈來愈普遍而大眾化。去年有家世界性的英文雜誌推選一九八二風雲人物,上榜的居然是電腦。可見人的生活逐漸不可避免地要受機器的直接影響了。有人開玩笑,只提倡「第六倫」不夠了,還該趕快培養人們面對機器時的「第七倫」規範,否則有一天會因人與機器間的彼此不能適應而天下大亂。

今天有很多倫理學的教科書談倫理,就是採用上述角度而談,只談有關倫理規範的問題。筆者個人並不很喜歡用這種態度來面對倫理問題,因為這種態度只在平面上看人,看不到人的深度。

我們更喜歡用「道德」一詞。「道」的字面意義雖只是道路,但起初我國人就用了這個「道」字來稱呼宇宙萬物終極根源的絕對本體。這是因為我國人推研人生究竟時的目的,常在尋求人於宇宙間安身立命的方法。先秦諸子百家都是抱著這個這個理想而發展自己的思想。所以都認為宇宙必有一可令人人遵行的「正道」。「天」是擁有最完整的「道」的終極實體,可說就是「道」本身;中庸和孟子都說「誠者,天之道」,「誠」者成也,是完成、具備一切的意思。「德」,其古字是「從直(十皿)從心」,是外在直接表現的內在本性、本質的意思。人與萬物的本性本質都是由天而來,與「道」同質,所以老子說:「萬物莫不尊道而貴德。」(五一章)

我國書籍上把「道德」二字開始聯稱合作一詞的,當道推漢初司馬談對先秦老莊一派思想家的評論,稱他們為「道德家」(見史記太史公自序)。而後老子一書被題名為「道德經」;又強分為上下兩卷,上卷「道經」講宇宙本體的性質現象;下卷「德經」講人應如表現內心得自「道」而有的本性、本質。中庸所說的「天命之謂性,率性之謂道」,就是用不同的話講同樣的思想。

人的行為要有規範,這不只有社會人倫方面橫的意義,還有來自人本性及其與宇宙終極本體關係的因素:這是所謂「倫理基礎」的問題。中國人講倫理多從這個角度,重視人的「自覺」。利瑪竇「天主實義」中也是由這一角來談倫理。此外,他還與中國學者辯論了有關「倫理動機」的問題。對於某些西方倫理學著重的「倫理規範」他談得不多,這些也可在其修養論中看出端倪,本講不擬涉及。

倫理學的材料集中在天主實義的第六和第七兩篇。利神父寫這兩篇的背景,亳無疑問是用了士林神哲學的基本觀念。可是他並沒有像第一篇的天主論一樣,做了有系統的分析說明,而是零零散散的出現。有些應該先講的,他反而最後才提出;有些更是屬於結論的思想,卻先出現了。這一點,如果我們知道利神父的主要目的是講修養論,這些倫理學的觀點是講修養論時不得不說明的背景知識,就不會覺得奇怪了。今天我第一個步驟是要以我們自己的士林哲學方法論的知識,來給利瑪竇做一個系統的倫理學陳述。其次,介紹當時中國人有關的思想,以及利氏與他們的辯論。最後,再以今天研究者的心情做一反省。

正式進入主題之前,應該先向大家簡單地介紹一下,當時在中國討論類似問題時,流行常用的一些字彙。第一個是「心」,心是整個自我的代名詞;第二個是「性」,性是人的本性、本質,是天命所賦的,若謂「人性」,即仁、義、禮、智等應在人生命中透顯出來的特質(利氏對人性了解的角度不太一樣,應當注意):第三個是「情」,情是心(自我)向外有所行動時所給與的發動力、主導力,「喜怒哀樂之謂情」,喜怒哀樂是我行動作為發動的主導力量;第四個是「意」,意是影響我發動情的那個動機或意向。

壹、利氏士林神哲學的倫理觀

現在,我們正式進入以士林神哲學來討論利瑪竇的倫理觀。我們分兩大部分:即倫理基礎及倫理動機。

甲、倫理基礎

利氏知道中國人修身養性,是肯定「人之初,性本善」而有的自覺發的行為,這是中國人認為的「倫理基礎」之所在。所以,他在第七篇談修養工夫時,就由此著手。

「人性本善」的善義

利氏認為「性」是各物類之所以成為該物類的特質,是不同於別種物類的特有基本因素。瓦石是無生命體,不能生長;這是瓦石之性。草木有生魂無覺魂,能生長而不能知覺;這是草木之性。瓦石草木都不能知覺,它們都沒有心,不能主動地有所作為,所以它們也不會有「意」,亦即沒有會推動作為的動機。

禽獸不只有生魂,還有覺魂,所以能生長也能知覺,可是因為沒有靈魂,而不能推理辨別是非可否:這是禽獸之性。禽獸能知覺,知覺來自肉體:有耳朵能聽,有眼睛能看,有嘴巴能嘗……這一切都能促使禽獸主動有所作為,所以禽獸能表現禽獸的自我,亦即禽獸有禽獸之心,利氏稱之為「獸心」;又稱禽獸依肉體之本能而能知覺行動之性為「形性」。有「形性」的「獸心」會發「意」推動作為,可是禽獸缺少「靈心」,其「意」無法辨別是非可否。

人除了生魂、覺魂之外,還有靈魂。利氏定義人是「生覺者,而能推論理者」。還也就是今天大家耳熟能評的「人是有理性的動物」的另一種說法。生覺者就是動物;能推論理亦即有理性。所以,人性就是能生長、能知覺,而且還能推論理以辨別是非可否的這一特質。因此知人兼具禽獸之形性及禽獸所無、而來見靈魂的神性,這神性即能推理、辨是非的「人性」。人有肉身知覺,故有「獸心」,會表達與禽獸相同的自我需求;人又有靈魂推理之性,而有知是非正邪之心,利氏稱之「理心」、「靈心」,這才是真正的「人心」。因為人心可辨是非正邪,故能發知是非正邪之「意」。

至此已解釋清楚「人性」為何了。那麼,人性是否本善?欲說明此點,應先知何謂善,何謂惡。利氏按士林哲學的說法說:可愛可欲之謂善;可惡可疾之謂惡。天下之事,凡合理的都是可愛的,人人想要,屬善;凡悖理的都是討厭的,人人想逃避,屬惡。天主所造的人性都以「理」為主,都能以其理心辨別是非正邪,而追求合理之事,所以人性必定可愛可欲,是善的。這就是所謂「人性本善」了。人性本有之善,屬「良善」,是天生的。

倫理善惡在乎「情」

既然人性本善,那麼天下惡人從那裡來呢?利氏肯定倫理善惡不是來自「性」,而是來自「情」。惡是人心發動以後所做的事不合善的本性,不隨理性指導。

天主所造的人性一定是合理的。世上原本沒有所謂「惡」之存在,人們所稱之惡,乃是「善的缺乏」而已,是人做了合理的事情。

人性本善,理應所做之事都合理,都屬善的才對,為何會有不合理、缺乏善的事情發生呢?原來是人心生病了,喪失正常的功能,因此所發動的「情」就無法發揮本善之人性,而有所偏差了。一個人身體沒病的時候,嘴裡吃的,甜是甜的,苦是苦的;若是生了病,往往有將甜的當苦的,苦的當甜的情形發生。

同樣道理,人心苦無病,它所發動的情必定聽命於理智,做合理的善事,這個行事就是「德善」的行為;相反,若人心有了病,其理心受了遮蔽而作用不彰,這時來自獸心形性的私慾,就會擾亂情的發動,而「不察于理」,就會因感覺錯誤而背逆了理智,做出不合理的惡事來,這個行為就是「慝惡」。

理智(明悟)、意志(愛欲)和自由

人有獸心及理心。獸心五個官能-耳、目、口、鼻與四肢-來與外物交接覺察;理心卻有三個功能來指導自己與外物溝物:司記含(記憶)、司明悟(理智)及司愛欲(意志)。利氏認為三司之中的理智與意志二者的功能,關係到人的倫理行為。此二司又是互為因果、相輔相成的,缺一不可。

利氏說:理智的作用在追求「真」,通達是非之理,它的最大功能在使我們辨別義之所在;意志的作用在追求「好」,敦促我們喜歡善、討厭惡,它最大的功能在激發我們行仁的本能。當理智辨明「仁之善」後,意志就會敦促我們去喜歡它、留戀它;當意志使我們喜歡、留戀上了一件合義的德行後,理智就再會幫忙我們更進一步地去細審其善,而願更進一步去追求。君子必定會追隨理智和意志的指導,所以必能常常行仁行義。

不過,人是自由的,沒有人能被勉強非要為善不可,為善者都是出於自願的。可是當時中國還沒有「自由」這個詞彙,利氏自己也沒有找到適當的字,所以他說:「吾能無強我為善,而自往之。天主賦人此性,能行二者。」意思是:我能不受強迫,而去行善,卻是自動去行善的。天主給了人這個本性(即自由去行善的特性),使人能行善,也能行惡。

總之,人因為為理智、意志和自由三個特性,所以人才能夠有倫理行為的可能。

乙、倫理動機

昨天的靈魂論中岳神父已經指出,在利瑪竇的思想中靈魂是不死不滅的,如些,按照哲學的推論,必定有永生,必定有死後的賞罰和天堂地獄。利瑪竇強調:人生的真諦不在今世,今世是禽獸的本家,人的本家在天上,在來世。他舉例說:禽獸的頭都是朝向地的,而人卻是站直、頂天立地,仰首向天。這是證明人的本家在天上,人生的目的在得永生天堂之福。這是利氏「人觀」(靈魂論)影響其倫理學很重要的一點。

善惡來自「意」(動機)之正邪

瓦石草木無「意」,所以不能有所做為,自然無善惡之可言。禽獸無「靈心」,其「意」無法辨別是非可否,沒有自由選擇行為的可能,也無所謂善惡之分別。惟人既有「理心」,其「意」能辨別是非正邪;也有自由意志,可以影響心發動情的「意」:可能是「正意」,也可能是「邪意」了。

所謂「正意」,就是跟從「理心」的指導,阻止「獸心」的私慾,亦即追隨理智和意志的指導:如此,所發之情必定合乎理,必定做出合理之事,此即為善有德。所謂「邪意」,就是放縱「獸心」之私慾,棄置「理心」的指導而不顧:如此,所發之情必違乎理,必定做出不合理的事來,此即為惡有罪。

倫理善是「習善」

善惡是出自人心發動之情,「意」是推動情所發之善惡方向的原因。而且,人有自由,可決定是要追隨「理心」之「正意」呢,還是要追隨「獸心」之「邪意」?因此,為善乃有功之德,會有賞報的。

「人性本善」,為何不是每一個人都成了善人?原來本性之善是天主最初天主迼人時,賦給人的一項恩寵,這恩寵與人最深的性命緊緊相連,是人天生本有之善的本性,屬「良善」。人不需靠自己的努力,就已得有此善,所以雖有此良善之德,並無功勞可言。何況還有人不肯好好運用此一恩寵,捨棄這本有之善而不顧,而使外在言行透顯不出此善的本質。這種人本性雖善,怎可稱他為善人呢?

要成為善人,必須先下工夫努力修養(學、習)。一個人努力修身養性,慢慢就能在言行中透顯本性之善,此乃逐漸積德。就像看見別人家的小孩子要掉到井裡去時,人人都會驚心怵愓,這是「良善」之表現;可是只有那些修養德性的人,才會真正下手去救他,這種人才是真正表現了有功德的善行,這種善是下過修身養性工夫才有的善,稱「習善」。習善之人才是善人,有功德,應受賞報。

利氏認為這修養得來的習善是人靈魂的美靈的外衣(神性之寶服),這外衣是可穿可脫的。若人有從善之德,有習善之功,就可稱他做聖賢了;人之不善,正是與此相反的情形。所以善德和罪惡都好像是靈魂無形的外衣,是我無形的心的妝飾物!

行善者的三個「正意」

人的行為動機有所謂「正意」和「邪意」。隨「正意」而行,才能行善,積功德。在人來說「正意」可分三等:上等的是為了翕順天主的神聖旨意;中等的是為了報答天主所賜的一切恩寵;下等的是為了想得上天堂之賞,而避免下地獄之罰。為了這三種動機之一而行善,都可說是真正行善,能積功德,會得賞報。

可是,利瑪竇還強調,雖是為了正當的行善動機而做事,所做的事情本身也須是正當的,公義的才行,不然也不能稱之為善,所以,兒子絕不可為了奉養父母親而去偷人財物。行為惡,縱有善的動機,也只能稱之「惡行」。

貳、有關倫理問題的辯論

有關倫理問題,利氏和中國人辯論的篇幅雖然很多,但是為正問題卻很少,不像昨天所討論的天主論那麼複雜。這是因為當時中國儒家各派的宇宙觀與天主教在表達上或實質上都有很大的差距;而在倫理學--修養論的基礎上卻很相近。

當時中國宇宙觀大約有三種不同的主張:民間(道教?)的「氣一元論」(相當於唯物論?);陸王派的「理一元論」(相當於唯心論?);程朱派的「理氣二元論」(太極論)。利神父沒有和「氣一元論」者討論倫理問題(但與他們討論了有關靈魂的問題),本講從略。我們就來看看陸王派和程朱派各別的關倫理基礎的主張。

圖解各派「倫理基礎」

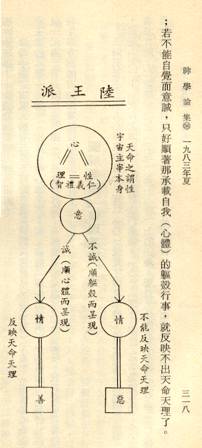

王陽明派主張「人心即現宇宙」,所以「心」就是宇宙之本體。這本體就是「道」,就是「理」,就是「天」;「天命之謂性」:因此對他們來說,「心」「理」「性」三者是同一的。所有儒家學者都肯定;仁義禮智就是「天理」在「人性」上的表現。所以,他們認為本我(心)就是仁義禮智,是純善的。人只要能自覺而意誠的去做人,必定能行仁義禮智,而反映天命天理,自然就是正人君子;若不能自覺而意誠,只好順著那承載自我(心體)的軀殼行事,就反映不出天命天理了。

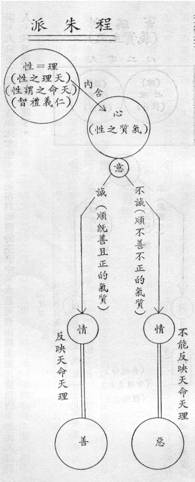

朱熹派講「理氣一元」。宇宙終極根源的本體——太極——並不完全等同於「理」和「氣」;「理」和「氣」二者彼此間也不等同。「天命之謂性」,「天理之性」的仁義禮智就是「人性」的構成因素,可是這「人性」是屬「理」的部分,並不等同於「人心」。「心」是屬於「氣」的部分,心本身有自己的心之性,心之性就是「氣質之性」。太極及其理多少是超越於心(本我)之外的,雖然本我之中內含了天理之性(仁義禮智)。心(本我)的氣質之性中有善的、正的因素,也有不善不正的因素:善且正的氣質可以讓人透顯人之天理之性,不善不正的氣質不能讓人透顯天理之性。所以人需要修養,以求氣質的變化,使氣質中不善下正的因素逐漸消失,既善且正的氣質逐漸成長。當有一天,人氣質之性中的既善且正的因素長得夠大以後,自然而然就可行仁義禮智,而透顯天理、天德了。要做變化氣質的修養工夫,理當先自覺而意誠;否則意不誠,只好順那不善不正的氣質,反映不出天理天德來了。

現在我們繼續分析利瑪竇天主實義中所講的倫理基礎,看看與上述二派的異點何在。

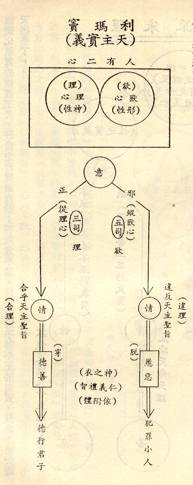

利氏說人有二心;理心與獸心;意有兩種;正意與邪意。人若按正意發情,亦即隨理心行事,必合理,合乎天主聖意,是善行;否則,若按邪意發情,亦即縱獸心之欲,行事必違理,而違背天主聖意,是惡行。

善行就是仁義禮智,是「習善」,是靈魂的寶服(神之衣),可穿可脫,成了人靈魂的依附體。中國儒家的前述二派,都主張仁義禮智是宇宙本體的理在人性上的表現,是人本身本體的主要構成因素,人只要自覺即可透顯此本性。可是在利瑪竇的主張中,人是可自由脫去這件寶服的,如此人還是人,只不過是個罪人罷了。

在此應做一聲明:利氏將倫理的善惡視做靈魂的依附體,是否是正確地反映正統士林神哲學的看法,值得商榷,至少有一位在本神學院教倫理神學的教授保留態度。

這一點也不見得可以證明利氏的神學沒有讀好。因為教會當時在歐洲剛經過宗教改革浪潮的沖擊,特利騰大公會議對當時不少改革派人士的主張做了過當的反應,而使後來的一神學工作者在講解某些教義時,稍微發生一些偏差。今天我們要反省許多神學問題時,都須先跳過特利騰,回到更早的聖經啟示及教會傳承中找資料,看看早先的思想真象。利氏活在特利騰稍後的時代,自然受了這個情勢的影響,不足為奇。

「意」之有無

上述仁義禮智是否是人之本體,事實上是利氏的倫理基礎時中國儒家思想最大的差異所在,可是雙方並沒有因此而展開辯論,而花了很多篇幅辯論的問題卻在「意」(倫理動機)之有無上。

利瑪竇以為中國人認為做好事不需要動機。關於這點,我想可能是誤會。利氏藉中士之口說:「毋意、毋善、毋惡:世儒固有其說。」用白話文翻譯就是:「我們儒家的老前輩們,一直都主張:毋意、毋善、毋惡。」

這句話可以肯定家不是出自儒家。在我所知範圍之內,似乎也想不出屬於哪一家的名言;雖然稍像道家的主張,但也不是。道家主張崇向自然,不要刻意人為造作,這個態度已表明他們行事是以「誠意」為主的。

最近似這句話的話出自論語:「子絕四:毋意,毋心,毋固,毋我。」(子罕篇)這裡的「毋意」是否就等於「毋善毋惡」呢?大概不是。至少為當時的程朱派學者來說不是。根據朱熹的「四書集註」,這句話的注解是這樣的:

「意,私意也;必,期必也;固,執滯也;我,私己也。四者相為終始:起於意,遂於必,留於固,而成於我。……」

這裡朱熹把「意」解作「自私的動機」,「毋意」不是「毋善毋惡」,而是「毋惡」,卻該有「善意」——他們會說「誠意」。朱熹認為孔子主張:人若有惡意(私意)就會有所期待;因為有所期待就會固執,不為他人著想;不為他人著想的人必定更自私;如此,又有更進一步的私意……;最後造成惡性循環,愈來愈自私。所以,「毋意、毋善、毋惡」不是程朱派的主張。

至於陸王派呢?王陽明有一個很著名的「四句教」:

無善無惡心之體,

有善有惡意之動;

知善知惡是良知,

為善去惡是格物。

「心之體」是人之本我,「無善無惡」並非說是不好不壞的中性,而是「純善無惡」;本我既是「純善」,就沒有好壞可說的:此即「無善無惡心之體」的意思。既然心之體是純善的,那麼人之善惡從哪裡來?原來是「意之動」的結果。對他們來說意若誠,則有善行;若不誠,則有惡行。修身養性(格物)的目的就是在「為善去惡」。所以「毋意、毋善、毋惡」也不是陸王派的主張。

「意」包含外在目的嗎?

顯然,認為有中國人主張行善不必要有動機;真是天大的誤會。誤會由何而起?

原來,雙方對「意」字內涵的了解不盡相同。中國人主張做人為善應具「誠意」,乃是主張為善的動機不應包含外在目的。

一個人除非意誠,不可能心正,更談不到修身了。「誠者,天之道也。」何謂誠?「誠者,成也。」是完成,具備一切美善的意思。「天命之謂性」:天將其具有一切美善的本質賦予人,成了人的本性。所以易傳說:「一陰一陽之謂道,繼之者善也,成之者性也。」承繼天道,完成天道,就是人把得之於天的本性原原本本的透顯出來,這就是「善」。這也就是孟子所說的「人之道」在「思誠」,將得自天命的仁義禮智本性完全顯出來就是了。故誠與不誠的關鍵在於;你願不願意完成你人的本性而己。所以,中國人的倫理不是從「自由」開始講的,而是由「自覺」開始。「人之所以異於禽獸者幾希」,這幾希之異者就在這裡:人能自覺,而願意去完成得自天的完美本性;禽獸不能。所以為善的動機不必有功效、利害、賞罰等外在目的,只要自覺的一心一意去完成仁義禮智的本性就好了,這就是「誠意」。

利氏則不然。他認為行善的動機可以有外在目的,而且死後的天堂地獄之賞罰必須有。他用了相當長的篇幅來證明天堂地獄一定有,也引了不少中國古籍證明古代中國人也相信有;而且他還引用古籍中不少的例子來證明中國古人也以有外在目的的動機來勸人為善:例如孟子每以「不王者未之有也」的動機勸各國君行仁政;孔子作春秋,而「亂臣賊子懼」,因懼名聲不好會遺臭萬年,而不敢作惡。

「意」在行善時必定是有的。至於是否這「意」必須包含外在目的(功效、利害、賞罰),利氏與中國人的辯論就沒有結果了。

此外,還有一個小辯論:我們「成已」,究意是為了自己呢?還是為了愛天主?我們愛人,究竟是為了所愛之人呢?還是為了愛天主的緣故?這個問題至今仍然因擾著在中華文化氛圍內的牧靈工作者。那時,利氏與中國學者問的辯論也是各說各話,沒有真正解決問題。

結語:反省與神學本位之前瞻

現在做些小小反省:

一、在倫理基礎的主張上,除了在「意」(動機)的問題上,稍有出入之外,中國人很能接受天主教大體上的看法。現在的聖經與人的哲學及神學研究的成果告訴我們:當時把人的靈魂及肉體過分一分而二,甚至說人有二心的說法,不合聖經的啟示。假如這一點當時利瑪竇就已體會到了,相信他所說出的倫理基礎一定就會更近似中國人的看法,接受他的人一定更多。這是今天對我們發展本位神學極有利的一扇「門」。

二、利氏用春秋、孟子等古籍來證明:中國古聖人也利用功效、利害來作為勸善阻惡的動機(意)。這未免有點牽強,不只書中的中士不以為然,我們今天讀了也不能苟同。

三、利氏之所以那麼強烈地強調,倫理動機必須包含賞善罰惡的外在目的,其終極原因是要支持靈魂不死不滅的信念。除非人死後有永生,有天堂地獄之賞罰,不易使靈魂不死不滅的理論站得住腳。可是就因為太強調這下等行善動機,反而使本書給人的印象是忽略行善的上等動機了。講天主教的道理,是否真的需要那麼強調死後的天堂地獄的賞罰?這真是一個值得進一步反省的問題;在中華文化氛圍地區內尤其需要。是的,聖經中有不少意節讓人直覺地感到行善避惡就是為了得賞避罰。可是,今天的聖經註解家註解家和神學研究的結果,已發現這些章節應由更深的幅度來反省。不錯,一個人做好事,有功德,應賞報,可是這賞報不必是善行之外的另一利益;事實上,做好事這行動本身就己是一件救恩的賞報了。這一觀點和中國人所謂的「誠意不必有外在目的」的說法不謀而合。永生不是人死後才開始,天堂在行善的當時已實現了。

四、成己是為己,或是為愛天主,愛人是為了所愛之人?或是為了愛天主?這些問題都是來自過分的「位際天主觀」,若多以「一體性神學觀」來補充,必可順利解決。

五、利瑪竇天主實義一書的成功,不在他的介紹天主;而是在他介紹的修養論。這兩天我給大家介紹當時中國思想時,雖是從宇宙觀、太極論、人生論而到修養的,但這是為了講解系統上的方便。事實上,當時宋明理學的所有作品,都只有一個主題;討論修養問題;絕沒有那麼清楚的宇宙論、太極論、人生論等等,這些都是從他們修養論作品中,用學術架構綜合整理出來的。總之,當時中國學術重心是在修養論,直到今天,中國人重視的還是修養問題,相信以後仍然如此。非常值得我們所慰的是,今天在臺灣中國地方教會,己經有人意識到;我們要發展中國的本位神學,應該從靈修學開始,然後再根據這一套靈修學發展出其人觀、宇宙觀乃至天主觀。當然,我們不僅僅只用我們的頭腦去發展,我們還需要勤讀聖經,體悟天主聖言的啟示。我認為這一方面,從利瑪竇天主實義成功了的角度來看是極正確的。

六、西方倫理學強調人的自由,也因為人有自由,才可說你選擇行善,我賞你;你選擇做惡,我罰你:賞罰是外在的利害。而中國人講倫理更重自覺,自覺到仁義禮智就是我人的本性,我行善是在完成我自己得自天之德,這似乎與現代神學家主張的「行善本身即是報酬」的說法相類似。當代倫理神學家都主張德善、罪惡是建立在所謂「基本抉擇」上,德善和罪惡己不再視作是可以一件一件數的「東西」了。這基本抉擇是否相當於中國人所謂的自覺?我們是否可由自覺的角度發展我們的倫理神學?當然,若是可能,我們還應更進一步發展與這一倫理神學相配的「懺悔聖事」神學。這是發展中國本位神學的另一扇「門」,行的通與否,還需我們共同努力去走走看,相信在天之父會高興看到我們這樣做的。

本檔案未經整理