利瑪竇的傳教特質

谷寒松

昨天的研究是為學習為我們今日傳教事業的一些原則,我們一整天看了利氏的歷史背景和他內在靈修生活。我們假定再一次來看這些新的知識,利瑪竇怎樣面對中國這樣的大國,努力找一扇門,到這個謎樣的中國來播種福音的種籽,是很新奇的一件事情。

我們知道,利瑪竇後面有一個很大力量在支援他,就是第十六世紀歐洲教會的一般精神,是那麼發現時代,對歐洲來講,發現了新的世界。再加上教會內一個新的肯定。路德、加爾文……等人提出新的意見以後,教會再次反省自己的本質,和自己的教義……。在特利騰大公會議(一五四五~一五六三),好肯定自己的看法,非常清楚刻劃出對自己的認同,似乎教會內有一個新的很有把握的態度。那麼,歐洲的轟動與教會內新的肯定這兩股力量,支援利瑪竇來中國傳教。昨天聽到他有多次與在歐洲的弟兄們聯絡,就是因為他需要這股力量。

在這篇演講中,我們要研究他傳揚福音的方法,至於探討他對佛教、儒家的態度及他的著作,後來的講演會有專題討論。

利瑪竇去世以後,有兩位很著名的傳教士仿效他的模範,在印度有 Robert de Nobili(1577-1656),在越南有Alexander de Rhodes(1593-1660),兩位都是在另外的兩個國家繼續發揮利瑪竇在中國所開闢的新路線。

現在大陸上對利瑪竇這樣的傳教士有何看法呢?我發現香港的人民畫報在去年七月中,有一個相當客觀的描寫,其中說明利瑪竇是十六世紀末,在中西文化交流有極大貢獻的人物。他也帶來了西方科際知識,促進了中西文化交流。他與不少中國學者結下深厚的友誼。他想把天主教教義與中國傳統的儒家思想融合在一起。他給西方介紹了中國政治、經濟、思想、地理、歷史等方面的情況(這篇作品可能是出自一位元神父的手筆,他以很客觀的天主教辭彙撰寫)。按照中國主教團的意思,在研究利氏的傳教特質,我們要學習如何在今日的情況中傳揚耶穌的福音;下面我要分三個步驟發揮他的傳教特質。

一、利瑪竇如何傳教?(1)

他第一個方法是採用聖依納爵所說的:如果你要影響一個人,你從物件的情況進去,慢慢改變他,幫助他,從你自己的思想裡出來。利瑪竇怎麼做呢?這包括在穿衣服方面的適應。昨天已提出一些很有意義的事情,羅明堅神父最先住在廟裡,穿僧服。不久(一五八三),利瑪竇與他一起住進去。利氏思想敏銳,觀察入微。後來有些儒家學者告訴他,這並非是最理想的方法。羅明堅神父在一五八三年二月七日得到總督的准許,居留在那裡。他寫信說:「在很短的時期內,我們變成了中國人,為的是使中國皈依耶穌基督。」(2)這是說他們穿僧服、光頭,為了更像中國人的樣子。除此以外,利神父也贊成起一個中國姓名(為外國人似乎是一件新事),還有學習在中國的風俗禮貌。他下了很多功夫為慢慢感覺到在中國社會那麼敏感的事,例如:分辨社會的階級,應該知道對怎樣的人送怎樣的禮物,什麼時候送。而且在請客時要準備很多事情。有時他須守教會的齋日,從來不放棄信仰上須守的任何規矩。他很清楚告訴別人他在守齋,不能吃這些食物,別人也都接受了,因為他們很快地就感到他的規矩不是隨便的,因此十分信任他。

除了這些禮俗外,他一直在研讀語言,一六0五年七月二十六日,他寫信給朋友說:「實在地說,我現在寫中文好象比義大利還容易。」(3)他已進入中國語言很深的層面。在藝術方面他也不斷地努力,在裝飾聖堂、客廳等等很重視中國傳統藝術。所以客人覺得這個不是外國樣子,而使客人有歸屬感、親切感。在這種與人的交往中,有第二個因素,就是他與人的關係。

利瑪竇很早就發現在中國社會上有一個很重要的因素,就是人情。他在幾年中一定學到「緣份」這個字。也可以說,利瑪竇的緣份很廣,他接觸了很多人,與人交往範圍很大。在他內很少東西阻擋他人的關係。這樣的友誼實在幫助他建立一些到中國的橋梁,因為對西方人而言,中國是一個很吸引人的謎。他借著這樣的友誼,慢慢地學習比較深的中國思想。可是,對方也發現這個人有東西,他的思想很豐富,學問廣博,十分值得與他來往。這是他的橋梁,這就是「以友輔仁」。

第三個就是他在文化方面一直在研究神操。他的方法並不是一種單純傳揚福音的方法。然而本來是一個整合又多元性的方法。一方面,他願意傳揚福音,可是,同時他覺得直接的傳教是不太可能的。所以他想應該有一些因素和福音配合在一起,就是以多元的方式來進行。有時候,他把中國文化思想放在前面,有時卻把福音放在前面,卻卻常常注意中國思想。這是兩個因素很奧妙的配合,實在需要一個才子來應用這種方法。

以後我們再來研究他為什麼不太注意民間的宗教。他肯定了一點:到中國的橋梁是經過儒家的學術,經過當代的中國知識份子。所以,他學習祭祖敬孔,這並不是宗教方面的事情,這是人對偉大的孔子敬禮,感恩的表達。對祖先給後人的生命,我們也感謝他們。另外,對天主的名字都很開放。利神父在這個文化的工作中,同時也下過很多功夫,把中國文化思想介紹給西方。他有時候覺得疲累,因為他在兩方面作許多很吃力的事。

至於要理教授方面,利瑪竇用什麼方法呢?事實上,他領導很多的人準備領洗。他如何做呢?羅明堅早在利氏的援助下出版了第一本教理書籍「天主實錄」。它是比較護教性的,為準備後來傳福音使用的教理書。利瑪竇用它。此外,他用一些圖片表達寫上天主經、聖母經、信經、天主十誡等等。一方面信徒們抄寫這些經文,但另一方面利氏不斷地修改,所以,為很多人有不同的經文,這時開始發覺紊亂。利瑪竇認為應寫一冊共同的新的要理本。結果在一六0五年,出版了「天主教要」;但他還覺不滿意,乃繼續修正。其他兩位神父在一六一五年再次出版原來的要理本「天主教要解略」。其中要發揮比較說明性的一本要理書。說明基督徒的德行、聖事,而少講耶穌基督十字架復活。那時,他感覺到跟他接觸的人很難接受在歷史上具體的耶穌。不是說他不提,而是少提。利神父其他的著作也包括要理講授的因素。

經過他的要理講授,幫助一個人準備領洗。每當在領洗時或領洗後,利神父要求每一位教友徹底放棄在他宗教生活中的一切書、花或其他的物件;紀念品……都應拋棄或焚毀(4)。這導致不少中國知識份子的反感。是否利瑪竇在宗教方面有優越感?在研究他的一切著作,他的行為中,我們可下這樣的結論:這不是從他本人的優越感而來的,而是從當時天主教一般的基本態度而來的。就是說,整個羅馬天主教教會在特利騰大公會議以後,非常肯定天主教是在全世界上唯一得救的方法,如果你真正進入這個真正得救的教會,就應該放棄以前在其他宗教中所用的一切事物。換言之,這是利瑪竇在當時代教會裡的一般基本思想態度。

但是,在具體的行動中,他本人一定沒有這優越感。從下面傳教的特質也可看出利神父本人的態度:他非常努力培養本地的聖召。雖然在他的著作中,我們找不到一句話說:我們應培養中國神父。但是他在印度時(好象情緒陷於低潮,沒有找到他的理想,還不知道怎麼用,覺得有被浪費的感覺。),一五八一年十一月二十五日,他給當時的總會長Aquaviva 神父寫了一封信,分享他對印度本地聖召的態度的一些感受。綜合起來值得注意的有六點:

- 本地的聖職人員非常重要。

- 他反對當代在印度的態度──印度修士是二等修士。他們只能讀拉丁文,為的是熱心的念日課和作彌撒。另外,還讀一些倫理方面的個案,好能聽告解。

- 利氏說:如果印度修土好好讀哲學、神學,並不可能就成為驕傲的人,反來欺負外國人,所以他們當使印度修士和外國修士受同樣的培育。

- 他不喜歡長上、主教和修會把本地神職人員派在非常偏僻、不重要的地方,以免他們影響教會的生活。

- 他說:現在在印度培養兩種人,一種是從歐洲來的修士,另一種是本地修士。如果一位印度修土很有天賦,超過歐洲人,事實上長上還是把歐洲人放在第一,印度人放在其次。我覺得這是非常可惡的事。

- 最後他提出為培養本地聖召的一些理由。

綜合說來,他發現如果我們要建立一個地方教會,非有本地的聖職人員不可。而且利氏眼光很遠,提出另一個的可能性說:如果教會受到迫害時,外國傳教士都離開後,如果沒有本地的人領導教會,誰來維持教會的生活呢?(5)

利瑪竇來到中國後,從未改變這一態度。事實上,他在很努力地推動。一五九四年,范禮安神父決定在澳門為日本修士建立一所修院,大概有五十人。那時,在全中國只有九十位信友。為中國修士蓋一所修院利氏是十分贊成的,可是他認為澳門不是最理想的地方,因為讓中國修士常與外國人共處,中國大陸一半人都不會很接受。所以,他從開始就常常強調,我們應在中國本土上蓋一所修院(6)。結果在一六0三年時通過並准許,經費是由日本送過來的,可是被海盜搶去了。直到一六0八年,才在南昌蓋了第一所初學院。兩年後,他就去世了。那時有八位修士(7);可惜羅馬不許祝聖他們為神父。中國人作耶穌會神父的時間尚未到。但有一天要到!

在描寫利神父具體的傳教方法之後,我們要看看在他的應用的方法上有什麼新的因素。

二、利瑪竇傳教方法上的新因素

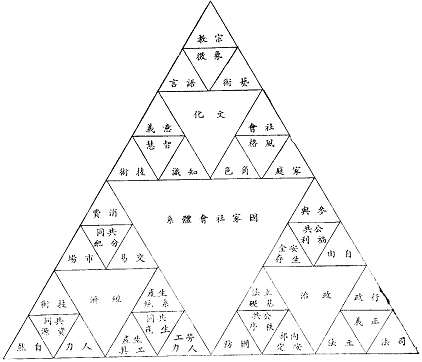

為清楚起見,我們首先提出一個社會整體圖表;然後要指出利氏傳教的特殊方向,最後想聽到一般中國知識份子的反應。

1. 圖表:(如下頁)

一個國家社會的體系含有文化、政治、經濟三方向。每個範圍還包括許多不同的因素。此圖表讓我們看出利瑪竇究竟從哪一個門進去。很明顯的是:他從文化的門進入。

比較嚴格的分析,在文化中可分五個體系:思想體系、價值體系、社會體系、表達體系及宗教信仰體系。

2. 利神父傳教的特殊方向:

(一) 他很明顯從知識技術進入;進一步,他和學者們討論倫理道德的良心問題,也會問:究竟良心的標準從那裡來,最深價值體系如何?

(二) 在這一些討論中,他就幫助一些願意因他交談的學者們,碰到他們某一方面思想的有限,他繼續問,一直到他們難於答復;他就說:「朋友,我從的信仰有一個進一步的答復。如果你要聽,我給你說明。」

(三) 他在語言方面(表達體系)不斷地努力,這是他一生中基本的努力。

(四) 面對佛教、道教的事實,他發覺他們有自己在宗教體系上完全發揮的一種生活方式。每一件生活的事都被管理。所以他發覺從宗教信仰體系進去是很困難的。結果,利瑪竇很早就感覺到,直接碰到佛教,道教是不可能的。他深湛的靈感是偉大的,就是:他認為更好是找中國人在宗教方面尚未完全發揮出來的領域,這就是儒家學者的思想。他說:雖然當代儒家的學者,有時令他感到他們是無神的,但是卻並非反對神。他在研究四書五經時發現,在儒家正統固有的思想中,有一個值得我們繼續研究發揮的因素,就是自然律:在良心上銘刻的天命。

本來天命在中國古代是有位格的,上帝、天、人和祂交談。古時中國人相信有這樣的一個神。這種經過理性、良心的聲音安排他們的生活。孔孟的偉大就在這裡。所以我們應多多讀四書五經,為的是再次發揮出中國固有的寶貴思想。因為愈發揮,愈容易把基督的信仰藉這橋梁傳揚到中國。

可是利神父說:當代的許多學者,好象失去了古代的思想,經過了像朱熹……等哲學家,天好象變成了一個原理,一個最後,但不是位格,好象包括整個宇宙的太極。這不再是本來古代的和人有來往的那一位上帝。

3.知識份子的反應:好象大家都很高興接受他這樣的方法,這是以天主教的立場來看利瑪竇。今日國際學者也很努力把另外一面發揮出來,就是那些不接受利瑪竇的知識份子的反應。不過,無論接受與否,大家都承認他是有學問、有思想的人。

明末社會倫理存有危機,利神父加上倫理方面的力量大家都很歡迎這樣的一個幫助。此外,中國北方有清朝滿族的騷擾,當時利瑪竇帶來的新技術,可以幫助國防,卻不否認這個人的誠實和其宗教信仰。但是,另一方面,有一些知識份子也清楚表示他們的不滿意。例如,和尚、道士常常覺得接觸不到利瑪竇。換句話說,利瑪竇好象不理會他們,讓他們感到不舒服。有些儒家學者說:這個人,他最深的目標不是進來到我們儒家世界,反而最後要以自己的思想代替儒家的思想;換句話說,不是昇華儒家的思想,而是代替,這實在是向中國身分的一個挑戰。這為儒家是一個危機,因此,他們愈來愈有反感。當時的儒家學者是靠宇宙一體思想,無法瞭解一個位格的啟示自己,三位一體的神。他們覺得是兩個不同的不可混合的思想世界。一方面有一元的宇宙原理,另一方面有創造世界啟示自己的神、上帝、天。你只有接受那一個或拒絕這一個。有些學者說,沒有整合的可能性。

他們對利瑪竇神父要求有人在領洗時焚毀一切其他宗教的藝術品和聖物起反感。他常常所強調他的宗教是唯一可使人得救的宗教,為當代儒家學者是很不容易接受的一種道理。「唯一得救的方法」這個思想實在為一般人所難接受。

有些學者覺得利瑪竇學得中國的很多東西,但這不是因為中國本位的東西很好,才值得研究學習;而是因他宗教的目標,且要幫助西方政府佔領中國。

最後,政府很詳細的觀察在民間的宗教活動,這是因為中國歷史上多少次這些宗教活動變成了革命,所以仔細觀察究竟神父們在接觸中國人時做些什麼。於是來自政府方面的反應,不是大家都非常歡迦的。利瑪竇一直到了北平還是被監視。

最後我們要看利神父本人如何瞭解他的傳教工作。

三、利瑪竇傳教神學的背景為何?

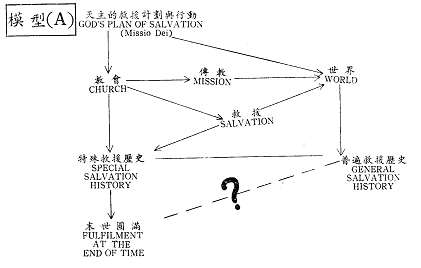

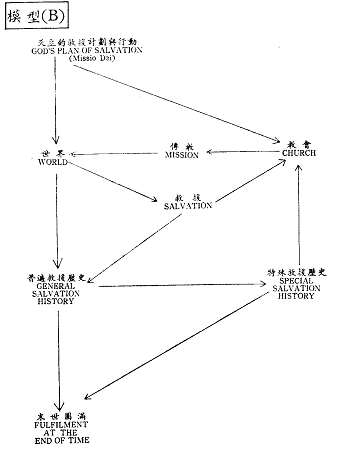

我們很想瞭解利瑪竇傳教的最深的推動力。這樣的研究也可幫助我們反省現代的傳教的情況,首先我們再應用兩種圖表(模型A、B)(8)來說明兩種傳教神學,然後更具體指出利瑪竇傳教神學的特色。

模型(A)是以教會和特殊救援為中心的思想。模型(B)的特點是以世界和普遍救援歷史為中心。

(一) 模型(A)有下列一些特點

我們假定天主救援計劃和天主救援的行動。那麼,教會是天主實行救援的領域,教會為世界也是一種象徵,讓世界看救援是什度。可是,得救唯一的方法就是教會。教會以外沒有得救的可能性。這是直到二十世紀在教會中的一個根基本的原則。教會不斷地在推動那特殊救援,是耶穌復活後教會歷史中的救恩。教會也是整個世界合一的象徵,要幫助世界走向末世的圓滿。從教會本質,我們去瞭解教會傳教的意義,就是要把本來在教會內的救恩傳揚開來,給與其它的世界。所以方濟•沙威來東方,為了把教會內的救援帶給東方。利瑪竇來東方也把救援帶給中國。

救援歷史可分為兩面:一面是特殊救恩史,一面是普遍救援史。可是當時有一個困難:究竟普遍救援歷史是什麼。在那個時代,少有人提到普遍救援史,因為教會以外幾乎沒有救接,救恩只在基督內。你怎麼接觸耶穌基督?就是接受信仰。信仰的標記就是領洗,除非一個人要領洗(或願洗),他便得不到天主的救恩。所謂的交談就是利瑪竇和傳教士與中國人的交談的意思,是因為天主委託教會傳教,所以已經有救援的人要借著交談,把救恩給沒有救援的人。在這交談中,就是宣揚福音。這樣的宣揚福音對世界而言,也是一種挑戰。有時這種挑戰也會引起反感、迫害。世界好象常站在反對教會的一面。大體說來,許多過去的傳教神學家的思想可以綜合成為這樣的一個模型。

(二) 模型 (B)的特點

有天主的計劃及行動,最後是末世圓滿。這模型的思想以世界及普遍救援歷史為中心。教會是幫助那個中心過程。在原則上教會和世界已經在天主的愛情計劃之中。教會向世界所宣佈的,那就是世界裡本來已經有的救援(模型A中,世界本來沒有救援),不過尚未完全發揮,所以教會幫助世界認出在它的過程中已經有的天主的愛與救援。教會用宣揚福音、聖事、服務來做這樣的工作。照天主的計劃,也需要教會,以幫助世界認識真正的天主的愛計劃(模型A提出只有教會內有救恩)。模型(B)需要教會,好讓世界更明顯地接觸自我啟示的天主。普遍救恩歷史可以說是天主在世界歷史中所做一切的一切,包括人的答復。交談常常是救援中心交談,這樣的交談包括為信仰所作的見證。

由這兩個模型,我們可以看到教會在利馬竇時代的特色:教會很明顯地生活在模型(A)的思想中。特利騰大公會議雖然不用今日作用的辭彙非常肯定這樣的態度。事實上,那時的傳教士所學的神學和所聽的道理,是說:教會是救援的堡壘。利瑪竇也受了這樣的神學的培養,他在印度兩三年以後來到了澳門,聽到傳教士在日本給多少人付洗。經過了領洗的行動,他們進入了救恩的堡壘,很多偉大的傳教士就是在這樣一個思想中工作。這並不是說他們傳教最深的推動力量是從這個思想而來的。但是,如果我們問他們怎樣瞭解自己的工作,大概就是這樣的一種思想,利瑪竇雖然在他神學的概念方面所說的話、所寫的字是用模型(A)的思想,可是在他的行動中有一些突破的因素。例如,他在讀四書五經,在與儒家學者友誼交談中,愈來愈清楚地肯定,他所認識的天主,在中國人的理智與良心上(從古代以來)印證了一個善惡的法律及「人性善」的基本觀念。這都是準備耶穌救恩的因素。因此我們可以說利神父不再是那麼純正的模型(A)思想的人。雖然在思想方面,他自己沒有反省到現代神學的模型(B)的說法。事實上,他在他最深的感受中,體會到事情並非如模型(A)那麼簡單,好象這超過語言的靈感在推動他,繼續摸索尋找到中國的那扇門。

一方面,利瑪竇實在有非常吸引中國人的面貌,他是一位好朋友,有學問、又誠實的一位才子。另一方面,他卻對領洗的人要求那麼嚴格,甚至有些中國人覺得過分。在這種背景下,由以上的說明,我們便可瞭解為什麼利瑪竇這樣做法。

結論

的確,我們可以從利瑪竇神父身上學習不少優長;這些優長可以歸納為下列幾個問題,供我們反省:

(一)利神父到中國以後,經過極大的努力和分辨,才找到儒學作為傳揚福音的大門。

--就今日的臺灣社會來看,這扇門是什麼?

(二)利神父的傳教神學,基本上仍遵循當時教會的思想,以特殊救恩史為中心,但在他的行動中卻有一些突破的因素。

--我們的傳教神學是屬於哪種模型?

本地教會流行的思潮是什麼?

其他教會呢?

(三)就本地教會來說,今日理想的外籍傳教士的圖像是怎樣的?

註釋

- Among the ample literature the following works in foreign languages help the reader to enter the world of Matteo Ricci:

--Fernando Bortone SJ, P. Matteo Ricci SJ. Il "Saggio d`Occidente", Desclee & C., Roma.

--Johannes Bettray SVD, Die Akkommodationsmethode des P. Matteo Ricci SJ in China, Analecta Gregoriana Vol. LXXVI, Rome 1955.

--Jacques Gernet, Chine et Christianisme.Action et reaction, Editions Gallimard, Paris, 1982.

--Matteo Ricci SJ, Storia dell'introduzione del Cristianesimo in Cina, nuovamente edita e amdlamente commentate da Pasquale M. D'Elia SJ, Roma 1942, 1949, called I, II, III.

These volumes offer a detailed bibliography about Matteo Ricci.

- Cf. Pasquale D'Elia, op. cit., I, p. 167, n. 3; cfr. I, p. 89, n. 2.

- Pictro Tacchi Venturi SJ, Opere storiche del P. Matteo Ricci SJ, vo1. II, 1e lettere dalla Cina, Macerata 19l3.

- Cf. Joseph Needham, Science and Civilisation in China, 9 vo1umes, Cambridge, beginning with l954.

About burning of books on geomancy , Volume IV/ l, p. 244. About burning of books on chemistry and alchemy , Vo1ume V/3, p.224.

- Cf. Bettray, op. cit., pp. 217--218.

- So we know from a report of Fr. Va1ignano of Nov. l2, l603. Ricci's own report has been lost.

- Cf. Bettray, op. cit., p. 238.

- Thomas Kramm, Ana1yse und Bewahrung theologischer Model1e zur Begrundung der Mission, Misgio Aktuell Vorlag, Aachen 1979, esp. pp. 192-198.