聖經及中國經典中的「更圓滿的意義」

房志榮

一九八一年六月十六至廿六日在耶路撒冷所召開之「本位化」科際研習會中演講詞

導言:範圍及目標

本文目的有三:一是對過去廿五年以來的聖經訓詁和釋經學作一鳥瞰;二是把一九七六年至一九八一年「本位」方式的讀經及詮釋作一些原則性的摘要及評估;最後由中國經典中舉些實例,按上述的原則作些解釋。

我已意識到本文所包括的主題及工作過於浩瀚,但我同樣意識到,問題的核心不在於本文所要攬括的範圍,而在於這種反省的方向及所採取的方法論是否為本位化的工作打開了一條有效且多利的門徑,我希望答案是肯定的(1)。

本文分為三部份:

一、由「更圓滿的意義」到新釋經學。

二、藉著「更圓滿的意義」的觀照方法,聖經將有助於中國經典的詮釋,中國經典亦將有助於聖經的詮釋。

三、用新釋經學詮釋中國經典。

第一部份 我們已目擊近二十五年來在普通釋經學及聖經訓詁學上的鉅大變遷,這些變遷對本位化的推展有多方面的助益,大致而論,我們可用下述三詞來描述此一階段的特徵:「更圓滿的意義」、「豐盈的意義」和「聖言的種子」。

第二部份 將試著解釋,為什麼我們認為「更圓滿」的觀照法可與其他釋經學上的方法互補長短,這些互補原則已被普遍地接受並肯定其價值,我們常聽到以下的言論:「天道與人事相應」,「理論與實踐相盈」,「不要怕晦澀,因為在言行之間不可能只有一種解釋」,「迂迴暗示性的詮釋並不遜於邏輯性的詮釋」,「主觀性的詮釋和經驗都是訓詁中相當重要的方法」等等。

第三部份 四書五經是最基本的中國經典(2),想要在此攬括全部資料是不可能的,我只能用四書的前三部,就是論語、大學、中庸,作為實例,以顯示孔子的偉大處最主要在於他的虛懷恢宏,以及孔子有關「天」及「道」的學說應可包容更深廣的意義,這個肯定,尤其在兩本小書裡(大學及中庸)看得更清楚。

文終的短評 自從一九六七年中華神學院由碧瑤遷移到臺北,我們一向用中文進行神學的反省工作,這趨勢促成我完成今天的論文。我同意皮爾瑞神父(Aloysius Pieris)所說:用一種非亞洲性的辭彙在尚未成型的亞洲神學問題上討論來討論去,會削弱了在內容上及方法論上本有的衝擊力(3),我很清楚地意識到此種削弱的力量,但仍將試著用異國語言英文來傳達我的思想。

第一部份:從「更圓滿的意義」到新釋經學

1. 更圓滿的意義是什麼?

一九五五年,布郎(R.E. Brown, S.S.)寫了一篇論文,題名為「聖經的『更圓滿的意義』」(4),他在引言中說:「在『更圓滿觀照法』的理論下掀起目前聖經及神學最尖銳及複雜的爭辯」,布朗在書中如何化解這爭辯,而此書出版後近廿五年的今天情勢又是如何?前半個問題,若讀布朗這本清晰流利的小書,很容易找到解答。後半個問題則將在下文中答覆。

布朗本人是贊同 「更圓滿觀照法」的,因為,我們愈來愈意識到聖經學的兩個重要意義——文字的及典型的——已經不足以類別聖經所有的有效詮釋方法。還有一種更深刻的意義,亦屬原文本身(而非屬典型),這是人類作者所未能預見的(故非屬文字),而是上主所願意的」。這是我們的「更圓滿觀照法」的意義(5)。

「更圓滿觀照法」究竟是什麼?沒有比引用布朗在長篇大論的討論之後所下的定義更清楚了:

「更圓滿觀照法」就是:在更深的啟示光照下或是更深的認識啟示過程中,聖經正文中的某些字(或是某一系列的經文,甚至整本書),擁有天主所賦予的額外深刻的含義,這並非是人性作者有意識地添加上去的(6)。

為了更精確的描繪出「更圓滿觀照法」的側影,布朗在論文的後段定出「更圓滿觀照法」和聖經的其他層面的意義之間的關係(7):

「更圓滿意義」是「文字」及「典型」之外的一個獨特的意義,立足於二者之間,稍偏於文字那一端,與文字意義相似,因它也是文中的一種含義。相異之處則在於它不在聖經作者的清晰視野之內。它也具有典型意義的特質,但相異之處在於它不是某些「東西」,而是某些字。具體應用時兩個趨向都會有許多邊際性的例子,我們簡直不能判定它們該屬於哪一種意義的領域。

最後,他列出聖經意義的雙重圖表彰顯出「更圓滿」的意義及地位(8)。

(一) 按聖經作者知識而區分

(1)具有清晰的瞭解──文字意義

(2)缺乏清晰的瞭解——屬靈的意義

1 由原交流露出——更圓滿的意義——更圓滿的意義

2 由文中所描寫的「物」中流露出——典型意義

(二) 按物質物件而區分

(1)文字的意義:(極廣義的文學)

1聖經作者具有清晰的認識──文字意義

2聖經作者缺乏清晰的認識──更圓滿的意義

(2)表面的意義──典型意義

布朗在論文的結尾,為更進一步的研究開了廣闊的門徑:「『更圓滿觀照法』對古經作者在未來意識感的限度上,採取一種較科學的方法,並且有助於我們重新正確地辨識各種傳統的聖經詮釋,有待完成的工作尚十分浩大,天主向我們挑戰,要我們認出祂所藏置於聖經中的寶藏,並且給予正確而完整的評價。」(9)這是先知性的話,我們即將看到近數十年來所做的工作即按此精神及方向進行的。當前本位化的趨勢更強調此一方法的刻不容緩,並將其多元化表達出來而已。

2. 更上一層樓的新釋經學

約在六十及七十年代左右,海德格的弟子葛大摩(H.G. Gadamer)(10)的論著帶給釋經學的疑難一新刺激。史坦克( Gunter Stache )在他的一本小冊子(Die Neue Hermeneutic )(11) 之中把德國基督教及天主教的學者做了一個撮要的介紹,我由其中引出一些論點。釋經學必須超越神學的範疇,攬括哲學於內。如果我們嚴肅地面對語言問題,也必會嚴肅地思考人及其生活的問題(12)。釋經學的一種功能即是促使我們察覺到我們視為當然的無數假定,且要求進一步的證實(13)。釋經學的另一種功能則是幫助人們意識到,「先入為主」的觀念(Vorverstandniss)在認知過程中以及詮釋上所扮演的角色,海德格如此重視「先入為主的觀念」,以致直到臨終,始終跳不出他「根深蒂固的主體性」(14)。

幸好,海德格的弟子葛大摩跨越了這「根深蒂固的主體性」,他主張:如果我們能瞭解文中所未說出的,這未必是「先入為主的觀念」,這是好釋經學者所必須具備的「超越文詞」的能力。換句話說,惟有我們能由問題的整體層面著眼,而視經文為許多可能的答覆中的一種表達而已,我們才真正瞭解了這篇經文,這表示其他的答案也是可能的。一個句子的意義和這個句子所要答覆的問題息息相關。一句話所說出的內容遠比其文表所言更多(15)。文後所指向的遼闊層面可以是創造或是救贖,自然或是人類……任何一段經文所可能給的詮釋是多麼不可限量。

從布特曼弟子們所說過的關於「說話」這一回的問題(Sprachereignis—Fuchs或是Wortqeschehen-Ebeling),此處無須作進一步的評論,天主教教理專家史坦克把「先入為主的觀念」具體化成為三種實體:一個人存在性的自我認識(海德格和存在主義的哲學家)、教會傳承(Mussner強調,應由文化背景出發,才能真實瞭解。)以及聖神(Vogtle和Schnackenburg:若望福音中所許諾的聖神並不是只光照聖經的結集成書那段過程而已(16)。

到了七十年代,有一群法國釋經學者在一次全國性的集會以後,出版一部在釋經學上頗具代表性的著作。該會的籌辦人雷翁.杜富(Xavier Leon-Dufour, S.J.)曾言簡意賅地指出要點:「自從拉格郎(Lagrnge)的時代以來,釋經學已由教條式的進入歷史性的探討,今日則致力於在歷史方法中找出哲學的幅度,且進一步給予詮釋者本人的看法一個合理的地位,為今日的方法論提出一個新的問題。」(17)我們不可能在此引用該書長達三六二頁的多重論點,其中包含了心理分析、結構分析以及信理神學。但李格爾(Paul Ricoeur)的思想對本文的影響卻不可不提。因為他所採用的釋經學上的哲學原則,可以溝通聖經及其他文化背景下的經典,也可以應用在聖經和中國經典的交談上。

1李格爾在上述文章中(18)對語言、論說、文字等作了一番反省工作,以新的方法陳述這些老問題。很難把他的講法譯成另一種語言,我還是把他的話放在後面的注解中以供參考(19)。

2辛格爾對於法國天主教聖經釋經學全國聯會(ACFEB)的主要貢獻即是他的導論演講(20),在此演講中他很清楚地指出parole和ecriture的不同,前者是瞬生的,後者則偏於固定的,寫下來以後即脫離作者而獨立,它的相關意義也改變了,不再只限於周遭的世界,而是指向所有可能有的世界和文化上是所謂的文字的世界,最後,文字的「收聽人」也有所變動,不只為你,而是所有讀它的人(21)。我們瞭解了書寫文字的特質以後,便可以進入詮釋學或釋經學,如李格爾在他演講末段中所描繪的(22)。

3最後,李格爾在結束會議時提出另一個令人矚目的觀點,他彰明了所謂真理的意義。他表示:我們不能再認為「唯有詮釋才會改變且趨向多元,而真理是不變的」。我們該改變對真理所有的概念模型。我們相信真理是一條供人遵循的道路,故共定一條旅程該是可能的。真理是我們的未來仍在不斷誕生,這種真理的模型和數理、邏輯及實驗科學不同,但科技並不能包含完整的宇宙奧妙,神學需要另一種模型的真理,這真理需要詮釋(23)。

3. 釋經學進入八十年代

葛大摩和李格爾的獨到見解以及他們的研究和方法已經影響了目前的八十年代,相信此影響必波及更遠。蒙坦(George T. Montagne)(24)和史乃德( Sandra M. Schneiders, I.H.M.)(25) 最近的兩篇文章即是最好的證明,其中就連續地引用了李格爾和葛大摩的話,例如:「文中之意已不只直接歸於作者的初衷,它的語言是對全世界開放的。(李格爾Interp. Theory, 75-76)……因為文章本身蘊涵了比作者的創意更多的深意。」(26)「對原文本身若有此番認識,縱使找出了此文的最初讀者也沒有多大的幫助。就以原文的語言功能來看,保祿書信所傳達給我的訊息並不少於羅馬人或格林多人。原文的意義是對任何看得懂的人開放的……因為原文已經由作者和他的最初讀者的掌握中逃離出來。」(李格爾Interp. Theory, 93)(27)。

史迺德所作的「釋經學的實驗」具有相當的啟發性,她的六項釋經學上的前提。不只有助於若十三1-20(即洗足禮)的詮釋,對整本聖經的詮釋都有幫助;不僅可以應用在聖經上,對世界其他文學經典亦然。這釋經學的六項前提撮要如下:

1文章應視為一種作品,為人類傳遞意義的一種表達,而不只是一個客體而已。

2文章在語意學上是脫離作者而獨立的。

3由於文章是一種語言性的作品,而不是自然界的客體,故它在語意上是多義的(不同於科學上的公式)(28)。

4現代的詮釋者和原文寫作年代的歷史差距不應構成瞭解上的障礙,反而會有益於我們的瞭解,因為現代詮釋者能由較深廣的層次來看,融合了作者及詮釋者兩種不同的層次(葛大摩)。

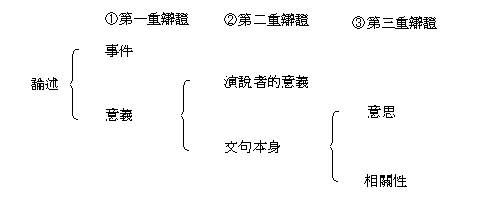

5構成論述的三重辯證:

論述是一種語言性的事件,以說出某一東西而言,隨著演說者的收場,它就消逝了,但以所說的意義觀之,它會繼續存留。

論述的意義本是作者想要說的,歸屬于作者,可是其意義也屬於文句本身而超越了作者。

文句的意義是由其中的意思和可能的關聯兩者間的關係組合而成。意思常指文句中內在的含義(述詞和主詞的關係,如:水是暖的),但是把意思和現實聯繫在一起的關聯可以是對,也可以是錯的(雖然論述本身聲明它的正確性)。

「對於聖經的詮釋,或是任何文章的詮釋,我們主要關心的是文章本身的意義,而非作者的意義。而且,我們之所以有興趣於文中的意思,是因為我們有興趣於它所有的關聯,這是當代釋經學和傳統的歷史批判最主要的差異之處(29)。

6所有文學的作品都是象徵性的,它們具有語言方面的特質:也就是說一方面具有最主要的、直接的,字義上的一層意義,同時具有由主要意義中延伸出來的更深遠的從屬意義。詮釋象徵時常須正確明晰地把象徵所引發的思想表達出來、但任何界定都不能竭盡象徵中的語意富藏。

至此,我覺得多多少少已清晰地表達了「更圓滿觀照法」和「豐盈的意義」是什麼意思,但第三個辭彙「聖言的種子」,我卻尚未提到,這將在本文的第二、第三部份有所交代。中國經典中必然該找到聖言的種子,當它與聖經啟示相渡合時,便會產生百倍的收穫上是我在下文中所願意試著去做的。

第二部份:「更圓滿的意義」觀照法是聖經和中國經典相互釋經的關鍵方法

一、一九七六年是臺灣的天主教會一個歷史性的階段

中國主教團秘書處在該年初出版了:「建立中國地方教會草案」,此冊雖小,卻產生了相當大的影響,因為它在聖經學上、神學上以及牧靈方面給予幾個基本的指標,並且進一步指出:目前的重點應放在基督徒的經驗與共融、與其他宗教及文化交談、關切窮人及社會正義(按照一九七四年在臺北召開的首屆亞洲主教團會議所給的指示),最後它給本地及外籍神職人員、男女會士以及基督徒團體及個別在俗教友一個清楚的挑戰。

另一件值得大書的事是,七十年代中(尤其是一九七六年之後,除了翻譯及沿襲西方基督教國家的作品以外,還出現了一些探討新的思考方法的文章及書籍。馬尼拉主教辛樞機(Jaime Sin)曾在一九八O年十二月在輔仁的一篇演說中點出此一現象(31),並且為自己不能拜讀羅光總主教的中文著作而表示遺憾。這是中國教會的第三件大事,自從一九七五年以來,羅總主教陸續出版了他的鉅著:「中國哲學思想史」,到如今一九八一年,共出版了六冊,每冊大約六百五十頁左右。這是一本歷史性的著作,不只是因為內容豐富的緣故,更是為了此書的特質:這是首次中國天主教的學者對中國文化的遺產作了整體的研究及評價,且給予基督徒的詮釋。

羅總主教的詮釋在臺灣哲學界激起好些評議,認為他有以基督教思想皈化中國文化之嫌。我個人在準備講演及寫作時常引用他的作品,發覺他治學嚴謹,又長於辨析。最後的癥結在於雙方釋經學上的不同,非基督徒的學者仍然限於歷史批判法,緊抓著作者的動機和最初的寫作物件,作為詮釋的唯一可靠準據,卻沒有意識到自己腦海中先入為主的「封閉的人文主義」,「未表明的自然主義」以及「普遍的泛神思想」,早已在思考之前隱隱作祟了。羅總主教和其他的基督徒詮釋者都承認他們也具有先入為主的信念,但他們對自己詮釋的辯護,在釋經學的前提下站得住腳。因為原文本身是一種作品,傳達一種意義,而不只是自然界的客體而已。在語意學上文章是可以脫離作者而獨成一體的;原文是多義的,不可把它局限於一種可具體證實出來的單義而已。原文及現代詮釋之間的歷史差距不該構成瞭解上的障礙,上文也已大略交代過:在構成一篇論述的三重辯證之中,我們尋找的是意義,而非文中的事件;我們尋找的是文句所指的意義,而非述說者的意義;我們尋找的是與現實相聯的關係,而非文句本有的意義而已。總括一句,所有文學作品都是象徵性的,任何界定都不能竭盡象徵中的語意富藏(32)。簡言之,每個人在瞭解一物時都早有「先入為主」的觀念隱藏在後,我們該對認知的限度有所認識,且引用所有可行的方法加以詮釋,如歷史批判,結構分析,以及新釋經學中的「更圓滿觀照法」,「更豐盈的意義」諸法,融會各種層次的認識,而不局囿於某一特定方法。當然,羅光總主教和其他基督徒詮釋者並未明列上述釋經學上所肯定的前提,但他們可以由此為他們已經從事的詮釋工作找到一合理的立足點。

最後的一個可喜現象是,一九七六年十月羅馬由宣道聖部在羅馬召開會議,討論華人傳教問題。這會議激發了一位與會者,額我略大學的傳教學教授施省三神父,和當時在羅馬度安息年的張春申神父一起策劃一本書,為促進中國地方教會的建立。他們邀請了額我略大學及聖經學院的各門專家學者共同思考創作,此書雖尚未出版,張神父的大作已譯為英文,而其原作先在輔仁「神學論集」上發表(33)。張神父將他對二十年來的發展所作的研究及評價分為二部份進行:一九七六年以前為一期,一九七六年至今是另一期,他認為這短短的四年顯示出神學本位化的新趨向,較富有批判的眼光和科學的方法。研究者不再只停留在原則的討論上,更具體地提出詮釋聖經的途徑,或以中國人的方式從事神學的研究。我願在此為諸位綜述我以前的中文作品,一方面可作為張神父所言之旁證,同時也具體用基督徒的方式來詮釋中國經典,其中所採取的方法合乎科學,且又合乎新釋經學的原則。

二、易經首章「釋天」以及瑪五45-48的詮釋(34)

甲、我們之所以可以進行這兩段經文的研究,一是因它們具有相似的寫作過程。易經,和聖經一般,是經過數世紀的智者之手所寫成的。最後經由孔子及其弟子的注釋,將天理應用於人事上;一如主耶穌在瑪五43-48所說的。另一個原因,是二者都採哲理化的趨勢。為進一步地看出聖經中此種趨勢,我們不把聖經按慣例分為古經和新經兩部份,而分為創世紀的前十一章及其他兩部份,我們甚至可以概略地說,救恩史是由創世紀第十二章才開始,直到新約的結束,創世紀前十一章的文體與其他篇章迥然不同,它們不是歷史,而是將控制人類的宇宙原則,人文原則及一般原則哲理化的一種神學,這一段文章常與近東、遠東的古老文學相提並論,因為它們都具有宇宙的創造、人類的起源、洪水、高塔的記載。

易經是一部哲理書,以十二種方式將天象人事哲理化,其中五項幾可與創世紀前十一章相提並論:(一)宇宙的源始和創世紀第一章;(二)陰陽的互補與創世紀第一及第二章;(三)禍福之道與第三第四章;(四)人世浮沈與第六至第九章;(五)溝通交流之道與第十一章1-9。以上的對照顯示出它們哲理化過程的相似處。所不同的是:創世紀前十一章是以說故事的方式,而易經卻以哲理的態度表達,創世紀中,天主常以主角的身分介入,它是神學;易經則觀察自然而尋求哲理,它是哲學。哲學一向有助於神學,同樣的,易經也有助於聖經的瞭解。

我們之所以藉助易經而進入聖經的第三個原因,是為了把經文應用在生活上。聖依納爵的神操就是一個例子,如果我們讀此書獲益不多,是因為付諸實踐的太少,易經與聖經二書亦然:「古聖人作易,觀天象,立一道:天道陰陽,地道剛柔,人道仁義,天地人三才各具兩極,而成六爻八卦。」

易經與神操之比較,還須進一層的解釋。一位美國耶穌會士發覺此二書的靈修精神十分相近,都有助於人的自我認識,進而作一抉擇,唯有如此負責的抉擇才能有助於人內在的成長,並影響其外在的行動。易經可測出前來問蔔者當下的內在意向氣質,這並不一定用理性分析,而是靠人玄妙的感受力。因此易經是神修指導相當有效的工具。易經引導人循著自我意識的過程,進入與天道溝通的境界。

乙、借易經的第一章與瑪五45-48的比較:瑪竇福音的第五章45-48屬於43-48的整個單元。據考證,它原有的次序應是43,44,46,45,47,48,故45與48節本應相連。

「好使你們成為你們在天之父的子女,因為祂使太陽上升,光照惡人,也光照善人;降雨給義人,也給不義的人。所以你們應當是成全的,如同你們的天父是成全的一樣。」

我先綜述這兩節的傳統詮釋,然後再用易經的語言及思想作一番新詮釋:

此二小節是耶穌各種教訓的結論,祂的教訓會六次用相同的開場白:「你們一向聽過……我卻對你們說……」(瑪五21-28)(37)。

顯示出天主是「愛仇人」的典範。路加福音亦有類似的話:「你們應當慈悲,就像你們的父那樣慈悲。」(路六36)。

這一段並非法律條文,而是倫理性的。雖然「天父的成全」這理想永遠也達不到,耶穌仍然鍥而不舍地宣講,為基督徒立本(38)。

亞伯萊特 ( W. F. Albright )把「天父的成全」解釋為真理與忠誠(39)。希臘文“teleios” 並非指道德方面之成全,而是真理與忠誠(見申十八13):“teleios”是腓尼基語及希伯來語的 tamin 和 tam,二者皆意指真實及忠誠之意。在希伯來文中 tamin 和 emeth 常連用;在希臘文中,teleios 和 alethnos(忠誠的人)常連用。由此而見,「成全」在此處並不像晚期希臘文表示「消除缺陷」,而是表達出一種充滿真理和忠誠的境界。

由易經獲取的靈感:亞伯萊特的注解正好可以溝通瑪竇福音第五章以及易經的第一章。因為易經所要闡發的,正是真理及真誠,所謂「大人」,必須以天為典範,以真理及真誠為依歸,才能決志,樹立正確的行為規範。

丙、藉易經第一章詮釋瑪五45、48,易經從未稱呼上天為父,也未曾視人類為天主的子女,但它肯定天是人類應仿效的至高典範,「人道法天道」或「人法天」。對基督而言,天是指天上的父親,在瑪五45中祂以自然中的兩種現象——陽光和雨露作為無形天父的現身:除此之外,瑪竇把自然界的兩個現象視為天父普愛世人的標記:太陽光照善人,也光照惡人,降雨給義人,也給不義的人。易經中處處充斥著這種由自然邁進倫理或靈修領域的思考方式,沒有任何文學作品(包括聖經在內)如此豐富地參會天意,且反映於人事之上,下文我就試著用易經第一章來助譯瑪五45、48的章節。

此段可用孔子的一句話作為標題:「天行健,君子以自強不息」。緊接著是孔子及其後學所作的六段注釋。#1、#5論天,#2、#3、#4、#6是法天篇,我將引用#1、#5、#2、#6而略加說明。

#1 天乃是「善之長也,嘉之會也,義之和也,事之幹也」。這四種動力形成人事中的四德:仁、禮、義、智。

#5 天是原始,匯聚、和諧、持續。上天以一切美善嘉惠萬物而不誇其功,何其大也!

#2 下列的圖表將有助於此段的瞭解:

上九──亢龍有悔

九五──飛龍在天

九四──或躍在淵

九三──終日乾乾

九二──見龍在田

初九──潛龍勿用

每一![]() 的位置都有其意義及影響。最上及最下的二

的位置都有其意義及影響。最上及最下的二![]() 都是凶兆,不宜施展,應保持隱退的態勢,第二及第五

都是凶兆,不宜施展,應保持隱退的態勢,第二及第五![]() 是吉,大可發展,第三及第四則較隱晦兩可,應宜時宜地,小心自處(「終日乾乾,夕惕若厲」及「或躍在淵」)。由下而上的次序是描述人一生的過程1蘊育的階段,2肇始,3警惕,4辨識時機,5實現的頂峰階段,6退隱。這六

是吉,大可發展,第三及第四則較隱晦兩可,應宜時宜地,小心自處(「終日乾乾,夕惕若厲」及「或躍在淵」)。由下而上的次序是描述人一生的過程1蘊育的階段,2肇始,3警惕,4辨識時機,5實現的頂峰階段,6退隱。這六![]() 顯示出:上天默默無言地成就一切,「法天」就是學會把握時機進退行止,且效法「天何言哉」的大德。

顯示出:上天默默無言地成就一切,「法天」就是學會把握時機進退行止,且效法「天何言哉」的大德。

這六![]() 顯示出:上天默默無言地成就一切,「法天」就是學會把握時機進退行止,且效法「天何言哉」的大德。

顯示出:上天默默無言地成就一切,「法天」就是學會把握時機進退行止,且效法「天何言哉」的大德。

#6 是六![]() 的另一套詮釋,我們只介紹第五

的另一套詮釋,我們只介紹第五![]() 的「大人」篇,因為這是所有詮釋家所能表達的至高理想(40):

的「大人」篇,因為這是所有詮釋家所能表達的至高理想(40):

「夫大人者,與天地合其德,與日月會其明,與四時會其序,與鬼神令其吉凶,先天而天弗違,後天而奉天時,天且弗違,而況於人乎?況於鬼神乎?」

對不信神的人來講,此文毫無意義,但身為信徒的我們,由字裡行間所講出來的含義,可能遠比古中國的哲學家瞭解得更為自然,更加豐富。我們發覺,在此文中,天是在人類及鬼神之上,人與天地日月四季鬼神平等。它們都是受造物,它們的生命力、光輝、時序及兆頭可相提並論,但人與天的關係卻不可平行並論。它或在前,或是在後,所謂「先天而天弗違」是指人已辨識天意,「後天而奉天時」是指人學習實踐天旨。易經作者自然不會有天主聖三及天主旨意的概念,但我們可由作者的字句裡找出更豐富的意義,因「天」字在中國古書中常指有位格的神,自基督的啟示以後,它可以用「更圓滿的意義」觀照法作更深的詮釋。

最後,上九的「亢龍有悔」上還應加一些提示,詮釋中特別強調」亢龍在抵達生涯的高峰後卻仍頑強不已,知進而不知退,知存而不知亡,知得而不知喪。唯有聖人才「知進退存亡而不失其正」,謙退沈默本是法天的一個行動,如果我們把此聖人比作基督和他的「自我空虛」,不是會對「亢龍」有更深的瞭解嗎?

三、「十六字訣」(41)

這是書經中的一句話:「人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允執厥中。」羅總主教認為此言確定的時間相當晚,但它的思想確屬於古代經書無疑(42)大詮釋家朱熹(1130-1200)為許多經書寫下不朽之注釋,但他把此十六字的人心與道心融合為一個人心,卻是受了他唯理思想的「先人為主」的影響。

這十六字的金句可作為辨別神類的綱領原則:

- 「人心惟危」:是人類存在的最真實的處境,不僅別人的心深不可測,即使自己的心都常誑騙我們:這便是需要辨別神類的最基本的原因。

- 「道心惟微」:道即是聖言,是天道、天理。由於它講道心,好比人心一般,我們可由此視道為一有位格的存在體。它的思想行徑是奧妙難測的(43),這是需要分辨神類的另一個原因。

- 「惟精惟一」:是講分辨神類的態度,管仲有言:「中不精者心不治」。中國還有另一格言「精誠所至,金石為開」,忠誠地獻身常要求堅毅、慷慨和純正的動機諸美德。

- 「允執厥中」:此即神操中所謂的不偏不倚,對於「道」完全地待命和開放的精神,使己心合乎道心。根據孔子門人的記載,孔子一生即修習此「不偏不倚」的態度(44)。

第三部份:以新釋經學詮釋中國經典

引言中已交代過,我將於第三也就是最後一段詮釋四書中的三部書,即論語、大學、中庸。第四部書孟子的研究,尚需假以時日。

1.論語

是孔子及其門人言行的記錄,記載他們日常生活,周遊各國時的生動對話。此書是儒家的基本經典,備受歷代尊崇,直到廿世紀初,中國受西方科學民主之壓力,喊出了「打倒孔家店」的口號。一九六六年至一九七五年毛澤東所引發的文化大革命期間,孔子和林彪一併被批鬥。但這一陣怒潮來得快,去得也快,孔子平穩而豐富的言行教誨仍是中國人思想的中流砥柱。然而有不少卓越的學者及學派,認為儒學已足以竭盡人生所有的意義,西方文化,尤其是基督教主義並未能對中國人文主義有任何貢獻。我們稱那些為封閉的人文主義,絕非孔子或儒學的真實教誨。我將選注一些章節以證實我的看法。

甲、孔子的偉大在於他的虛心開放:由他對知識學習的尊重、對貧富無別的態度,和不計橫逆接受現實的心胸即可看出他的虛心開放,下列的引證已足以給予讀者一個概括的概念。(頁數是按雷吉James Legge的譯本)

對知識及學習的尊重:

子曰:「學而不思則罔,思而不學則殆。」(P. 150)

子曰:「十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好學也。」(P. 183)

子曰:「三年學,不至於穀,不易得也。」(P. 212)

子曰:「學如不及,猶恐失之。」(P. 213)

子曰:「由也,女聞六言六蔽矣乎?」對曰:「未也。」「居!吾語女:好仁不好學,其蔽也愚,好知不好學,其蔽也蕩。好信不好學,其蔽也賊。好直不好學,其蔽也絞,好勇不好學,其蔽也亂。好剛不好學,其蔽也狂。」(P. 322)

子夏曰:「百工居肆,以成其事,君子學,以致其道。」(P. 34)

對於知識方面:

子曰:「由,誨女知之乎?知之為知之,不知為不知,是知也。」(P. 151)

子曰:「我非生而知之者,好古,敏以求之者也。」(P. 201)

子曰:「吾有知乎哉?無知也。有鄙夫問於我,空空如也,我叩其兩端而竭焉。J(P. 219)

子曰:「生而知之者,上也,學而知之者,次也;困而學之者,又其次也;困而不學、民斯為下矣。」(P. 313-314)

一個人如果如此渴望學習,在知識及無止境的學問前又如此謙虛實在,怎麼可能封閉在自我或他的學派之內呢?

孔子對貧富的態度,顯示出他虛心坦懷的另一面。下文第一、第二段引證,可看出他對此的明確規範,第三段敘述他的弟子居貧而樂的心境,第四段則看出孔子自己也相當貧窮,最後一段是結論。

- 子貢曰:「貧而無諂,富而無驕,何如?」子曰:「可也,未若貧而樂,富而好禮者也。 (P. 144)

- 子曰:「士志於道,而恥惡衣惡食者,未足與議也。」(P. 168)

- 子曰:「賢哉回也,一簞食,一瓢飲,在陋巷,人不堪其憂,回也不改其樂,賢哉回也。」(P. 188)

- 子曰:「飯疏食飲水,曲肱而枕之,樂亦在其中矣,不義而富且貴,於我如浮雲。」(P. 200)

- 子曰:「貧而無怨,難;富而無驕,易。」(P. 279)

孔子對人生各方面踏實的一種態度,顯示出他開放胸襟的另一特色,下文第一段引證表示人常恥於認錯,第二段表示對後學的尊重,第三段則論足以興廢邦國的一言,第四段表示以已有的弟子為足,末段主張鄉里名聞宜加以審識。

- 子曰:「已矣乎,吾未見能見其過,而內自訟者也。」(P.183)

- 子曰:「後生可畏,焉知來者之不如今也?四十五十而無聞焉,斯亦不足畏也。」(P. 223)

- 定公問:「一言可以興邦,有諸?」孔子對曰:「言不可以若是其幾也。人之言曰:『為君難,為臣不易』,如知為君之難也,不幾乎一言而興邦乎?」曰:「一言而喪邦,有諸?」孔子對曰:「言不可以若是其幾也。人之一言曰:『予無樂乎為君,唯其言而莫予違也。』如其善而莫之違也,不亦善乎?如不善,而莫之違也。不幾乎一言而喪邦乎?」(P. 268-269)

- 子曰:「不得中行而與之,必也狂狷乎!狂者進取,狷者有所不為也。」(P. 272)

- 子貢問曰:「鄉人皆好之,何如?」子曰:「未可也。」「鄉人皆惡之,何如?」子曰:「未可也,不如鄉人之善者好之,其不善者惡之。」

2. 孔子對天的開放態度

孔子並不常論及天道,但也並不採取過於保守的態度,他常在人生的嚴肅關鍵上,或表達極深感受時,或作某種誓言時才呼天,這顯示出孔子穩重明斷的氣質,只在合宜時機之下稱天。許多中國學者受理學家朱熹的影響,總把天詮釋為自然或永恆的原則,而歪曲了孔子的生平思想。由下列的論語章句中不難看出,唯有把天釋為有位格之神才較為通順,這種位格天的概念比封閉人文主義或理學家的解釋要更自然妥當些。

孔子在描述他一生時,他將「知天」視為成長過程中的一環:「吾十有五而志於學,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳順,七十而從心所欲,不逾矩。」(P.146-147)

王孫賈問曰:「與其媚于奧,甯媚於竁,何謂也。」子曰:「不然,獲罪於天,無所禱也。」(P. 159)(46)

儀封人請見,曰:「君子之至於斯也,吾未嘗不得見也。」從者見之,出曰:二三子,何思於喪乎?天下之無道也久矣,天將以夫子為木鐸。」(P. 164)

子見南子,子路不說,夫子矢之,曰:「予所否者,天厭之,天厭之。」(P. 193)(47)

子疾病,子路使門人為臣。病間曰:「久矣哉,由之行詐也,無臣而為有臣,吾誰欺,欺天乎?」(P. 221)

顏淵死,子曰:「噫,天喪予,天突予。」(P. 239)。

子曰:「莫我知也夫?」子貢曰「何為其莫知子也。」子曰:「不怨天,不尤人,下學而上遠,知我者,其天乎!」(P.288-289)。

子曰:「予欲無言。」子貢曰:「子如不言,則小子何述焉?」子曰:「天何言哉?四時行焉,百物生焉,天何言哉?」(P. 326)

3. 孔子對道的開放態度

「道」一字具有多義,最普通沿用至今的意思即是「路」,它也可釋為「真理」、「原則」、「原理」。動詞則可解釋為「說」,和希臘文的動詞 legein和實名詞logos相近。事實上吳經熊博士在第二次大戰期間翻譯若望福音時,即把logos譯為「道」,其他中文本也延續此譯文,道即是聖言(50)。孔子用「道」字,有多種意義,下面的例子中,可譯為logos、Verbum,對基督徒來講,即可譯為聖言。

- 子曰:「朝聞道,夕死可矣!」(P. 168)

- 子曰:「士志於道,而恥惡衣惡食者,未足以議也。」(P. 168)

- 子曰:「君子謀道不謀食……君子憂道不憂貧。」(P. 303)

主耶穌曾說:「我是道路、真理、生命。」(若十四6)孔子也說:「朝聞道,夕死可也。」可見孔子對道之開放態度,他一旦聽到聖言,他才可以暝目安息。

4. 大學

這本小書是由一段引言、一段「經」文以及十章「傳」以釋經中的十項條目而組成。引言介紹此書:「大學,孔氏之遺書,而初學入德之門也,於今可見古人為學次第者,獨賴此篇之存,而論孟次之,學者必由是而學焉,則庶乎其不差矣?」(P. 355)

經文具有極高的價值,傳釋是由商頌及其他古書及不同解說的故事所組成價值不齊。譯文不易傳達原意,故我只譯最初三句,指出大學之旨向,第一句是論自我,第二句論與別人的關係,第三句則論至善。

論自我:「明明德」是讓天賜的本性道德彰顯出來,朱熹為此三字作了一番解釋:明即是彰顯,明德是指人受之於天的精神,可由此與萬物真理相通。但這光明的本性卻被人的性情所系,又為欲望新蔽,故昏暗不明,雖然如此,其本體光華並未毀損,故學者宜慎察發自內心的,放其光明。基督徒很容易由朱熹的話聯想到人的創造、形而上的善根,人的墮落和墮落後的靈性完整。

論他人:「新民」,有兩派的解說,朱熹認為是「新民」,而王陽明(西元一四七二—一五二八)則解釋為「親民」。基督徒則可融會二者,愛民而使其日新又新;也就是說,除非親民,否則無法新民。這正是保祿與若望的神學,若望提到新誡命時,總離不開一個愛字,不只愛自己的親人,也愛所有的人(路十29-37);不只愛人如己,還要如耶穌愛我們一般(若十三34,十五13)。基督為了愛我們傾流聖血,犧牲性命,不只是愛的典範,更成為激發愛心的動機和原因。

論至善:除了止於「至善」以外,人無處可止,朱熹的注釋卻很膚淺,他只能說:「去除私欲,達到至極的天理。」大學的注釋在「止」一字上討論較多,但在至善上卻未能發揮,只論一些倫理之德而已,如仁、敬、孝、慈、忠等,怎能稱得上「至善」?基督徒也會在世間道德與神學倫理上感到進退兩難,只有神人耶穌能給「至善」一個完美的詮釋,他會回答那位富少年說:「你為什麼稱我為善?除了天主以外,沒有人可稱為善。」(瑪十18)我們會不由自己地取用耶穌的注解,唯有天父是至善,除了祂以外,沒有任何地方可作我們的歸宿。(51)

5. 中庸

這也是一本小書:「其書始言一理,中散為萬事,末復合為一理,放之則彌六合,卷之則退藏於密,其味無窮,皆實學也,善讀者,玩索而有得焉,則終身用之,有不能盡者矣。」由於篇幅所限,我只能討論此書的核心「一理」,也就是開宗明義第一章:「天命之謂性,率性之謂道,修道之謂教。」不同的翻譯即表達出譯者之詮釋,我將它譯為:「人性來自上天的稟賦,順從人性而行,則可發現「道」,培養此道,即成教化。」

隨著時代的演進,對此章節的瞭解也有不同,我認為這三句話分別表達出神學、人學和科學(52),若和大學的那三句話對照,可知此「性」乃指人性。

如今並不難瞭解「人性即是我們的道路」,教宗若望保祿二世的第一封通諭「人類救主」即已說過:「人是教會的道路。」

「培養此道「人性」,即是教化」,具有團體的幅度,因教育必須涉及相互關係,沒有人可以單獨培養此道,既然李格爾(P. Ricoeur)說:真理是道路,是一種演進過程,是繼續存在及生活的可能性,是一旅程(53),那麼培養此道,就是培養真理及存在,也就是培養那位「是道路、真理、生命」的本體,這兩本小書所描寫的次序正好相反:

結論:尚待進一步研討反省的幾個問題

1. 新釋經學上的重大發現:如原文可脫離原始作者而獨立、語言的多重意義、各種層次觀點的融合等,都有助於聖經由歷史批判中解脫出來,可與世界上其他的經典切磋比較,如此必會促進本位化的推展,尤其是在幾個文化古國之中。

2. 以基督徒的觀點來詮釋中國經典是合理的,毫無牽強附會之處,這既非護教,也非改宗,而純是一種科學性的研究方法。正如語言學或釋經學等人文科學具有相當大的彈性,可以因時推移。像天、道、性、善等字常是因文而生出不同的字表內涵,非信者既可採用先入為主的理性心態來瞭解,基督徒也可以用自己的信仰心態來注解。

3. 望此文能拋磚引玉,激起學人興趣,在信仰一造物者,和救贖者之間的關係上作一研究,在智慧、創造(54)以及救恩的關係上,和救恩史以及一般宇宙之間的關係作更深的探討(55)。

4. 雅格·雷吉(James Legge)在他的中國經書譯文後作了一個綜合結論:「儒家和基督教並非像佛教和婆羅門教一般相悖而馳的,既非佛教的無神傾向,亦非婆羅門教的泛神思想,它是在東方文化及古代所產生出來的文化格式。雖然西來的傳教士都試著肯定儒家可取之處,常引用它,而不毀棄它,但他們的評價總難免把它貶低一點,如果他們以『福音乃是完成救恩的天主的智慧及能力』為出發點,又宣揚天主及基督無上之愛,自然會遺憾中國人缺乏罪的觀念,以及中國信徒中相當保留的宗教熱忱,希望他們能以基督謙良而卑微的精神從事傳教,不用舌敝唇焦地奮鬥,我相信他們會比在其他地方更有收穫。但願在中國的傳教士都該奮力研讀儒家的經典。他們該瞭解自己要做的工作,要避免駕禦著車輛粗野地輾過夫子的墳墓,如此,耶穌才更容易在中國人的心中為王。」(雷吉譯本第十頁)

作者補注:

本文原是用英文寫成的一篇演講詞,經劉巧玲修女譯成中文,以饗「神學論集」的讀者,感到十分欣慰。英文稿經由梅德純及閔浩二位神父修改潤色,並由彭內思修士打字油印,謹在此向他們四位致以最誠摯的謝意。