在華人中談釋經學

房志榮

一、聖經與中國經典

希伯來原文聖經用三個字句說出,即「律法」「先知」(分前先知及後先知)及 「著作」。這三個字句,實在就是聖經各書籍的最基本的分類。公元前二世紀左右在埃及的亞歷山大里亞開始將聖經由希伯來文譯成希臘文,這時,才將前先知書稱為歷史書,而將後先知書稱為先知書。於是由三類變成了四類,同時「律法」譯成 「五書」,「著作」前加了一個「聖」字而稱為「聖著作」。

希伯來民族因了聖經這部書而在古代近東被稱為書的民族。中華民族應該更有理由被稱為書的民族。這兩個民族:一在近東,一在遠東,平行發展著他們書的傳統,結果在分類上不約而同的達到某種一致的看法,中國的經、史、子、集1.可以與舊約聖經的四類書相比:

梅瑟五書 經

歷 史 書 史

先 知 書 子

著 作 集

在年代上二者確有很大的差別,因為舊約聖經在公元前一世紀已經結束,不再有所增減,而新約聖經在公元後一世紀內也大致完成。中國經典一直維持到本世紀初,孫中山先生的革命。不過像聖經的新約並不廢棄舊約,而是相得益彰,同樣中國古代經典永遠是中國文化豐富的遺產,給予中國人一種特殊的氣質。

二、 今日的(聖經)釋經學(Biblical hermeneutics)

釋經學在今日有三種意義:1為了解聖經所運用的一些原則,規程和技巧:2.將聖經背景中的思想或事件在另一種文化背景中加以了解的一種學問:3.實行這種文化交流的一種藝術。2

今日釋經學的主流是潘能保(Wolfbur Pannemberg)所說的釋經學不僅會讀聖經,也要會讀當代的人類經驗。所以潘能保很注重世界歷史的神學,這神學把歷史的過程看成一個整體,把過去和現在連成一氣,聖經中對「天主唯一」的肯定就是世界歷史是一整體的根據。雖然在聖經的過去及人類的現在之間好像有一道鴻溝,但天主所展開的計劃貫穿其間,填滿鴻溝,因祂的計劃不僅是為了信友的團體,也是為了整個世界。茂特曼(![]() )將這看法發揚為「希望的神學」用以強調世界歷史未來的一面。那是天主的未來在不斷滲透人的現在。茂特曼肯定聖經思想的末世性。

)將這看法發揚為「希望的神學」用以強調世界歷史未來的一面。那是天主的未來在不斷滲透人的現在。茂特曼肯定聖經思想的末世性。

釋經學今日的使命因此是:找出聖經的原意之後,再把它適應到今日的文化系統中,就像古以色列,以後的猶太主義及各時代的教會把所接受的信仰適應到自己的文化中一樣,這種適應和交流的結果使聖經不只含有關於天主的真理,也指出人在自己的上下文中如何追求完整的事實,完整的(唯一的)天主,合本體及倫理為一的天主。所謂的適應,所謂的交流使得上下文(context)及原文(text)同樣的重要:天主的話不僅是一段文字(a text),也是上下文(context),這上下文包括讀者在內,這是釋經學所特別關心的。為明瞭這一點可舉一例證:意義相同的一段文字則卅三24,依五一2(text),因了上下文的不同(context),一被拒絕,一被接受;只因第二依撒意亞比厄則克耳遲了四十年。先知的真假不在他們說什麼,而在他們分辦某一歷史時刻是在天主的忿怒之下或在天主的愛情之下。3

由先知的真假與上下文重要能引出兩種釋經的方式,一種可稱為支持式的,另一種是挑戰式或先知式的。兩種方式都對,唯一的條件是要合乎時宜。當以色列弱小無能時聖經以支持式來振作、鼓勵他;我們的祖先依撒格是個流浪的亞蘭人(申廿六5),我們像他一樣的流浪(放逐在外),也許我們跟他一樣是一個新以色列的開始。但如果以色有勢力並仗恃自己的勢力以之為天主的能力,那時運用同樣的依撒格•亞巴郎的傳統,並用支持式來解釋便是假先知,真先知像耶肋米亞,厄則克耳及其他先知這時所用的是挑戰式的釋經法。

支持式說:天主既救以色列脫離埃及,引他穿過曠野,進入迦南,必能亦必會使他留在此地,這是強調天主恩寵的神學;人可不忠而犯罪,天主卻常是忠信的。挑戰式說:天主救以色列脫離埃及,引他穿過曠,進入迦南,必有能力驅他出境,放逐他去充軍。這是把恩寵神學放入更大的造世神學裡(見耶廿七5~6)。天主仍然愛祂的選民,日後還要復興他,但在某一歷史時刻祂也能清楚表達祂的完整和自由,自由挑選,自由拋棄。日後耶穌也用這兩種釋經方式,但祂偏重於先知式,祂也要維護天主的完整(唯一)和自由:祂是選民的上帝,也是所有人的上帝。

在聖經裡找尋道德模範是枉然,因為聖經的重點在講天主的忠與恩寵以色列的罪過和不忠。新約中耶穌的弟子也不是什麼模範,因此聖經只是照人原形的鏡子,在用道德眼光以前,先須用神學眼光來讀聖經,天主把人的罪納入祂的計劃中,這是救援的主要意義,舊約及新約皆然,由此出發再問應如何還報,如何生活,才不致曲解經義。這一點我國傳統裡尤其要注意;聖經不僅說,人應該避惡行善,還說出人為何要避惡行善,人如何才得避惡行善。

三、 在華人中談(聖經)釋經學4

1. 西方釋經學的東漸及今日的反應

我們在神學院所教的所學的釋經學都是由西方輸入的,研究各種批判:原文、源流、類型、歷史、編輯等。西方做學問的特點是分析;然後是對立;再下去就是否定他人或過去的某一立場,而肯定自己的新立場。例如十九世紀的Schliermacher及其他作者以「人同此心,心同此理」的原則,認為聖經的作者與讀者能有默契,可以直觀地把握經義。各種批判學起來否定直觀的可靠性,肯定須用批判方法找出歷史事實和原意。晚近的結構主義又起來,說歷史主義也要不得,因為它把過去的事實當作真理,當作標準,而聖經文字有很多超過歷史事實的地方,須藉結構分析加以發掘。

其實直觀、歷史批判、結構分析各有所長,都有其需要,可以分開來研究,可以對立著看,但不必否定那種方法,而須加以整合,互相補充。這就是我曾主張過的「西方的分與中國合應該相互為用」5。我說應該「相互為用」,是說只分不合不夠,但若只說合,而不會分也不夠,會分又會合,分後再合才是理想的方法。以張春申神父的「中國靈修芻議」6一書來說,他是以東方人的姿態來講合的,但在講這合以前,先經過了分的工夫和認識。換句話說,若不先研究分析過天主聖三的道理,他便無法說出「根源的愛」,「流露的愛」及「合一的愛」這檥一個合的「聖三論」。另一個例子是項退結博士所主張的跳過教義、倫理與禮儀的分類而另建一個統一的系統神學;谷寒松神父卻不同意項博士的主張,不以教義、倫理與禮儀之分為西方產物,而認為事情本有其分的必要7。

2.新的挑戰、新的機運

a原文與上下文:今日釋經學界流行著一種說法,聖經中所有不是logos(神的話),而是釋經的一些系統,由這些系統建立起logos。這種說法糾正了釋經中的急進派,他們以為在聖經字句下有現成的真理,不變的意義。聖經的信仰固然必須依賴過去,但另一方面它也是不斷在形成中。聖經中所說的種種與當時的社會,文化背景有密切的關係,同樣今日應堅守的信仰也與我們目前的文化背景脫離不了關係。聖經中有某段原文,有其上下文,我們將這有原文及其上下文的聖經取來當做原文,而把我們生活背景當上下文去解釋聖經。那時才有活的聖經,活的logos出現。這是可行的,因為天主啟示不限於先知式的;在人的聲音後面有天主的聲音,寫出的文字是由天主口授,而還有其他許多創新的方式(歷史、智慧、生活、實踐……)。先知書以外的許多文字為我們是啟示,因為它們在我們眼前展開一種新的存在,不是因為受天主口授而寫出的。

b傳承與創新:這兩個詞好像是彼此衝突的,其實不然,只須不要將傳承看的太靜態就是了,因為傳承並不僅是把一個世世代代都有效的真理或事件死板地傳遞下來,而且也須在各時代的生活裡生根並創新。

我們基督信友的信仰有其源頭:一個原始事件,耶穌基督是創始者。但為此事件作證的新約並不直接將其完滿的、決定性的意義傳達給我們。新約只是一個「解釋的行動」,新約時期與我們之間的距離給我們一個機會(也是一個責任),來按今天的需要給以新的解釋。新約對初期教會發生了怎樣的功用,今日的創造性的釋經也應該對今日的社會及文化發生怎樣的功用。二者是可以類比的。這是基督信仰傳承中的一個不可或缺的因素:既延續又中斷的辯證程序。我們轉向源頭時,並不是要回到其原有形式或回到其具體世界中去。我們在源頭處所遇到的是一個行動(act),這行動須以創造性的方式不斷翻新,而不是死板地一再重複8。

這樣看來。釋經的工夫是創造新的解釋,甚至於是在不同的時間和地方產生新的歷史人物。對釋經工夫的這種了解自然與真理的概念有關。真理不是任何原始存在的一個十全十美的對象,也不是任何歷史人物。真理是在不斷的形成。這是聖經所啟示的真理的原意,因為按照聖經,真理是末世世界的一個事實。

總之,基督信仰是一個傳承,因為它的來路,它的生存是出自一個發生過的源頭(origin)。但基督信仰同時也應該是一個不斷的創新,因為那個源頭,那個已發生過的事件必須在人類歷史中繼續發生,繼續出現,不是死板的重複(littera),而是創新的產生(spirit)(見格後三6)9。

c理論與實踐:近二十年來西方基督教神學由上帝之言的神學走向歷史的神學,再走向政治神學。其分別在於不停留於基督信仰的理論解釋上(即使是新解釋也不夠),而必須讓天國的來臨改變人類的歷史,影響目前的世界。當然聖言的神學與歷史神學不應該有真實衝突(因為「我們天主的話永遠常存」:依四十8),但釋經學的新方向是不願停留在純語言的世界裡只管加以解釋,而還要引導人去實踐,去有所作為。

聖經的語言(language)本來就有雙重價值:不僅是慶祝上主之名,還是一個新世界的重建。要解釋聖經的語言,必須去面對這個新世界,因為聖經文字所指的是這個新世界。人如何才能解釋,才能了解這個新世界呢?只有當人面聖經的文字對他自己有一個新的了解,新的認知時,這個新的了解不只是對聖經有理性的認識,還是認定一個新的存在的可能,及建立一個新世界的可能。「釋經學如果以『聖經世界』為其中心範疇,便不會再以作者與讀者的交談及面對聖經的個別抉擇為滿足。聖經世界的廣闊幅度要求應用上也有同樣的幅度:就在語言、思想及政治實踐(praxis)上都有所作為」10。

釋經學也包括實踐。例如新釋經學把新約看做初期教會團體的一個解釋的行動時,它所強調的一個特點便是:我們今天解釋聖經時無法把基督信仰語言的解釋與基督信友存在的解釋分開。神學的任務不是重複說出一個原始的真理,而是按照若望的意義實踐真理。在這種創造性的釋經學裡實踐不僅是把一個久已在一勞永逸的基督信仰的真理應用一下,而是基督信友的任何有意義的實踐本身就是真理的構成因素,促成真理的來臨。

3.華人基督信友面對挑戰的一些答覆

a 中國經典與目前情況同樣注意或雙管齊下:經典方面,內容的比較可能性有限,但「己所不欲,勿施於人」有多四15為旁證:「謀事在人,成事在天」有達味及阿貝沙隆的智囊阿希多費(撒下十五31~十七14)的故事為解釋。有人在易經中找到「道成肉身」,那是不易令人相信。鍾峻義牧師在「易經與聖經」一書中(1974)想證明聖經與易經有很多相同或暗合的地方,那也大可不必。中國經典與聖經最能互相照明的地方是1.寫作的程序,2.推理的方式3.應用的途徑(這方面何世明牧師所認為附會得過份的比擬,即謝扶雅將四書比擬新約各卷,在內容上說批判得對,但在寫作、推理及應用的過程上來說,就不一定過份11)。為能作到這一步,急進派(fundamentalists)的釋經法無能為力,因為那種只按字的釋經法擋住一切去路,而必須以開放的態度接受融會一切學術研究所得的成果來解釋、了解聖經。諸如原文、源流、文學類型、歷史、編輯等批判都有其貢獻。

舉例來說,我們這幾天多次提到「新人」,「新中國」,關於這個「新」字聖經是否有可說的,中國經典是否有可說的?關於這問題我在一篇「基督徒看中國新年」(1974)文章中曾嘗試著答覆:「新」在舊約中的歷史書中是指新東西而言,先知書中進而指謂精神界的事情或現象,聖詠用六次「新」字,都是指謂「新歌」。為何要唱新歌?因為有新秩序,新約的出現。這樣我們已被領到新約的大門口,新約中用「新」字卅多次,都是直接間接與耶穌基督有關,如舊皮囊不能裝新酒(瑪九17)。尤其是保祿與若望把有關「新」的道理引入了高峰,保祿在雅典講耶穌復活的事,雅典人認為這是新道理(宗十七18~19)。在厄弗所書中保祿的神學思想已趨成熟,一個困惑他很久的問題:猶太人與外邦人的衝突與隔閡如今為之冰釋,原來基督「把雙方在自己身上造成一個新人,而成就和平」(弗二15)。至於若望則將基督的一切教訓集中於「新誡命」三個字上(若十三34)。新處在於1不僅愛本國本土的人,還愛所有的人(路十29~37):2不僅愛人如己,還進一步相愛、如同基督愛我們一樣(若十三34:十五13):3基督愛人而為人流血捨命,這愛不僅是我們愛人的模範(moralizing),還是基督信友愛人的動機與原因(theologizing)12,最後在默示錄一書裡言及「新耶路撒冷」(默三12),天主與人同在的帳幕(默廿一1~4),在那裡整個宇宙及教會將給基督唱一曲新歌。新約的最後一部書伯多祿後書好像作結論說:「我們按照他的應許,等候正義常任其中的新天新地」(伯後三13)13。

可見聖經中關於「新」的解釋非常豐富,多彩多姿,且有頭有尾,十分徹底。有了這種聖經的認識,再去看大學章句中的「親民」或「新民」及中國民俗的過新年,就能解體會那種懷舊念新及送舊迎新的情趣,及中國人心中的極深的(也許是模糊不清的)嚮往和憧憬。聖經告訴我們這種嚮往不會落空14。

以上的例子是用聖經解釋中國的古書(大學),中國的一個民間習俗(過新年),及今日中國的一個現象(新人、新中國)。我們也可用中國文化來解釋聖經。例如瑪五45~48主耶穌教我們「法天」,這在聖經中是一個不多見的思想,在其他文化中也不多講,而在易經的乾卦裡長篇大論地在講法天,由象曰開始:「天行健,君子以自強不息」,然後有六節文言釋乾元(天),釋君德。世上沒有一個其他文化曾把法天講得如此透徹15。

所舉的兩個例子只不過涉及儒家的兩部書而已。其他經、史、子、集能與聖經互相解釋的作品不知凡幾。儒家以外還有道家、墨家、佛家,這些中國文化旁流所能供給的不僅是量是增多,還是質的變化及深度的加增,因為很多方面他們更接近上帝的啟示及基督的末世訊息。

注重中國經典不是為了古人,而是為了現在:不然便食古不化了。其實在釋經學觀點來看古今的時間觀念是十分相對的,人類留下的文化遺產是為世世代代人的享用,人類的語言及代表語言的書籍經典是屬於整個人類的。對一個基督信友來說,我們解釋中國經典,我們解釋聖經,最後要找的無非是「道成肉身」的基督,找到之後,我們會發現他也是釘在十字架上的納匝肋人耶穌。在注意目前情況的釋經過程中,除了「道成肉身」及「十字架」的神學之外,還要著重於「復活的基督」及 「基督之靈」的神學,因為除非我們不斷意識到:是復活的主基督在聖經的文字中與我們相會,我們便不是用基督信友信仰來釋經,而是用猶太人的信仰 —— 一個不完整的信仰來釋經。那時聖經為我們會變成致人死命的文字,而不是賜人生命的靈(或神):保祿在格後三6特別指此而言。這是面對目前情形解經的基本精神或條件,至於如何面對每一個具體情形來運用恰當的釋經方法,那就只有邊做邊學了。

b用聖經糾正文化傳統的偏差:例如中國傳統重視homo sapiens而不同樣重視homo faber:勞心者役人,勞力者役於人。這在今日社會已行不通,工人階級越來越重要,智者不只受服侍,也須服侍人。聖經就是最不主張把人分成不同階級的,無論舊約新都是如此。又如耶穌在瑪廿三8~12所說不要稱人為師,因為你們只有一個老師——耶穌基督,也不要喊任何人「父親」,因為你們只有一個父親,就是天父。為糾正中國傳統的過份尊師重道,或過分受父權的限制,以致老師不再學習,父親對兒女作無理要求,都是很好的poradoxical式的警句。此外為糾正社會上的不正義,為維護人權,聖經最古老的傳統,解釋十誡的盟約文書(出廿一1~廿三19)就用很長的篇幅,用中國人容易了解的推己及人的方式來替外僑(minority people)、寡婦、孤兒、窮人說話。這一傳統貫穿著全部聖經,經過先知,智慧書而到達福音及使徒信函:「純正無瑕的虔誠是看顧患難中的孤兒和寡婦」(雅一27)。自私的個人主義及抹殺人性尊嚴的獨裁或某一階級專政的集體主義或制度也能在聖經中得到制衡的準則,原來上帝的選民最初常以集體出現,先知末期到了耶肋米及厄則克耳才發展出個人負責意識,但集體意識及其重要性並不因而消失。

c神學領悟(theologizing)應先於倫理教導,(moralizing)或與之合一,而不可偏廢。用中國傳統來說,先須領悟「天命之謂性」(天學)及「率性之謂道」(人學),然後才能有根有據地來談「修道之謂教」(倫理教養)。這和一般民間所說的「任何宗教都教人行善」的觀點大不相同。為打破這種普遍的成見,我們須配合中庸的前三句話而用聖經的語言來說明,先須認清天主的計劃(造世、救世),進而認清人與天主的契約(盟約)關係,最後才談到人的義務及做人的原則和態度。

結 論

在天主眼中一千年不過等於一日,在華人中談釋經學不能不顧到聖經文化與中國文化最相似的一點是二者都是一個悠久的、未曾中斷過的文化,如果太急於近功,希望立見功效,所得的效果大概不會深遠,因此也不會持久。不同的工作有不同的方法和緩急的標準,聖經的研究及應用也可因時、因地、因人而有異。但我確實相信,必須在中國基督信友中有人埋頭苦幹下真工夫,把聖經與中國文化(包括古代的遺產及現在的實況)嚴肅地加以鑽研,有系統地加以整理,逐步地予以推進 ——為這一切,需要各教派,各機關學校,各研究中心的通力合作,統一計劃,否則,我們會永遠停留在起步的階段。

- 經、史、子集的分法始用於隋書經籍志。隋書是隋朝的記傳體歷史,凡八十五卷,唐朝魏徵等撰。見王靜芝著「認識子書」,中央日報,民六十八年一月廿四日,第十一版。

- 見J. A. Sanders: "Hermeneutics" in Interpreter's Dictionary of the Bible (Supplement Volume)1976, pp.402-407.

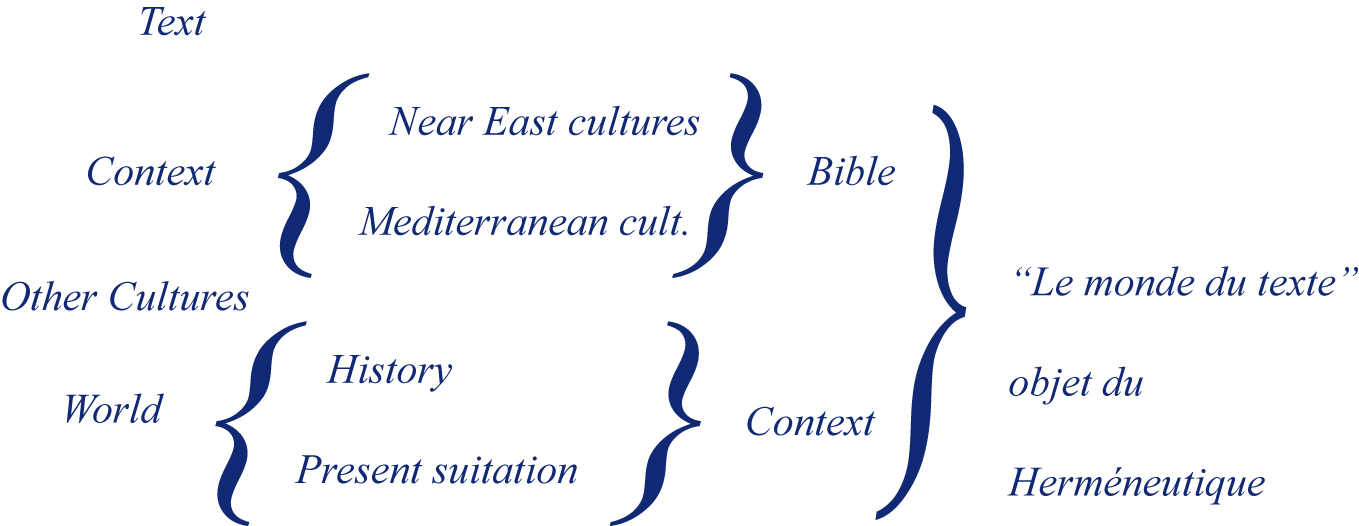

- 原文與上下文的關係可由下表略見一班:

如果將聖經視為原文(text),聖經的上下文(或脈絡)就是近東及地中海的歷史文化。我們今日解釋聖經,得進一步注意其他文化(特別是我們自己的文化)及整個世界的歷史和現況。這一切構成今日釋經的上下文(context)

- 這裡須請基督教弟兄補充。參看「中國神學探討會」簡報中第六段中的後半段,可見他們有很合乎中國人的釋經法。

- 見神學論集29頁335-336。

- 臺中光啟出版社,民六十八年初版。

- 見鐸聲第十一卷第六期,頁13-16。

- 見M. Beller, in "Crise du Biblisme, chance de la Bible", p. 195.

- 見C. Geffre,

in Rev. Scien. Relig. 52 (1978)268-296.

in Rev. Scien. Relig. 52 (1978)268-296.

- P. Ricoeur, "Nommer Dieu", p.508.

- 見本屆中國神學探討中何世明牧師的演講稿:「五十及六十年代一些本色神學工作」頁7;「謝氏更曾說:『我嘗以四書比擬新約各卷,認為論語記述孔夫子的教言行誼,頗似共同福音;孟子文章閎肆,大學似聖保羅的論辯性書信;大有似彼得兩書,而中庸則乎神秘的約翰福音及其三種書信』。(謝著:「陳著四書通貫發微」)」。

- 見神學論集34號,頁488-489。

- 見中國天主教文化雜誌第一期(民六三年四月),頁88-92。

- 關於中國大陸最近三十年的「新人」及「新中國」運動,本屆中國神學探討會有一篇精彩的演講,即福音派的溫偉耀先生所講的「基督徒對中共實況的反應」。這位年青學者指出毛澤東所推動的「革命人性論」,「不斷革命論」並不曾像他所想像的把人民變成「無我」,「委身」的社會人。「鳴放運動」(1956-57)的結果是全國性的反政府、反社會主義的暴亂,緊接著的「大躍進」(1958)顯示澤東對人民群眾自發地「幹勁衝天」的估計和信念是錯誤的。「大躍進」所帶來的全面經濟崩潰和危機,是毛澤東對人民已具有社會主義人格的諷刺。至於一九六六至六八的「文化大革命」不但未能證明人民群眾的「政治無我論」,反成了「無我、委身」精神總崩潰的開始,因為「文革」過程中,人民委身的對象——黨和毛主席 —— 使紅衛兵及全國人民大失所望,一九七四年十一月十日在廣州貼出的「李一哲大字報」是最有力的證據。事實上,自「文革」以後,經過「林彪事件」(一九七一),毛澤東在全國人民心目中的地位一直是下降的。毛澤東死後,中共「批揭四人幫」,「實現四個現代化」,回到傳統馬列主義的生產力決定「上層建築」(包括道德和社會主義人格)的信念,已放棄「革命人性論」而沒有什麼「新人」可講了。

毛澤東蠻幹和一敗塗地,目前中共的一片空白,使我們不得不到天主的啟示 ——聖經中去找「新人」及做新人的途徑,這就是溫偉耀在他演講的最後一部分所交代的:聖經論人格的更新。這一部分在溫君的近著「共產主義與基督教」(香港天道書樓出版,1979)頁228-236有詳盡的發揮。這裡只將他所引用的聖經章節指出,以供讀者參考。人格的更新與「無我、委身」:格後五14~19;迦二20;新人是「為人民服務」的:弗四17~六9;哥三5~四1;個人革新的實例:路十九1~10;「公社式」的生活:宗二44~47。

- 見神學論集29號頁329-346。