謝扶雅「過程神學」的探討

董 芳 苑

緒論

時下基督教世界經營「神學」的方法有二:哲學的神學(philosophical theology)——美洲式神學,以及聖經基礎的神學(biblically-based theology)——歐洲式神學,而前者的影響力有增強之劫(1)。當代中國的名學人謝扶雅(1892- )便是採取哲學方法經營中華基督教神學的人。謝氏的哲學化神學的背後,有很穩固的哲學基礎。更成功的調和中西學說:採懷德海(A. N. Whitehead, 1861-1947)的 「過程哲學」(process philosophy)與「易學」為方法來發展他的「過程神學」,故稱其為中國的過程神學家實當之無愧。

謝扶雅早年在美國芝加哥大學攻讀神學與宗教哲學,旋赴哈佛大學拜師當代過程哲學的開山祖懷德海而為其門下(2)。這種學術淵源,使他多數的作品,都具有過程哲學的味道(3)。然而他喜歡自己的哲學體系為「唯中論」(Chung-ism)或「交依說」(Interdependentism)(4)。謝氏遠在一九三O年代即從事基督教本色運動的工作,致力於調和基督教與中國文化。但其最成熟的神學作品還是近幾年來的事。「基督教與中國思想」(一九七一年)為其典型的神學著作(5)。而 「『中和』與『誠』新釋:中華基督教神學的哲學基礎」(一九六八)(6), 「我的一些未成熟的神學思想」(一九七三)(7)與「怎樣屬中國化的系統神學」(一九七四)(8)等文,更具體的陳明他的神學體系綜觀這些作品的思想背景,可歸納為:

(一) 採用康德(Emmanuel Kant, 1724-1804)的「道德哲學」與中國文化的「道統」互相呼應,來發展中國化的神學方法。諸如康德的「意志自由」論跟中國的以「行」體驗「信」理路合轍,可闡發中國化系統神學的「認識論;其「上帝存在」論循此理路自然成為「本體論」;其「靈魂不滅」更可闡發為「價值論」。(9)

(二) 摘取穆耿(Conwy L. Morgan, 1856-1936)、亞力山逗(Samuel Alexander, 1859-1938)的「層創論」(theory of emergent evolution)與懷德海(Alfred North Whitehead, 1861-1947)的「過程哲學」(註10)為基礎,配合中國的「易學」,四書「中庸篇」、邵康節(1011-1077)的「先天學」與王陽明(1472-1528)的「心學」來完成他的神觀、人觀與宇宙論。謝氏自稱其哲學體系『就認識論來說是多元的,就本體論來說是一元的,就價值論來說是一在多中,多在一中,即一多互攝的交依學說(theory of interdependence)』(11)。其實「交依學說」是他過程神學的別名,因他受過程哲學之影響至巨。

一、神學方法

以中國人的思想與用語,適切應用西方的哲學方法來系統化基督教要理,乃謝扶雅最成功之處。

(一) 認識論—探究神學的外貌(12)

上帝人看不見,那麼到底有沒有上帝?關於這一點,謝扶雅主張採取中國人的 「直覺法」(即「天人合一」之密契)來領悟上帝的存在。西方往往以「知」(理性)證信。就如康德的「意志自由」驗證;中國人則以「行」(實踐)體信,因為「道」(「卍」)是人走出來的(13)。雖然上帝超乎歷史,但也寓於歷史中;絕對相對一如,但非相對,亦非絕對。上帝一度完啟示祂自己於耶穌基督之中,我們則須賴聖經的幫助不斷努力,才能突破朦朧不清的模索,面對面的覲見真神。

(二) 本體論—探究上帝存在的本質(14)

上帝的存在是自明的真理,那麼上帝是什麼?謝扶雅以上帝在其本身(God-in-himeslf)是人所斷乎不可知的,但這並不是說上帝木然孑然孤處於大千世界之外而不與世間接觸。透過大自然,而與超自然契合,是中國文人美的神秘主義。上帝使拿撒肋人耶穌「成肉」臨格人間來在啟示祂自己,而又釘死十字架復活為這啟示的最高潮。人欲體驗上帝,除效法耶穌背起十字架,將罪釘死換得新人外,別無任何途徑可循。中國的「天、地、人」三才說,乃以道德為維繫,故天人可以合一,聖人可德配天地。這樣,中國的道統可與基督的啟示相通。

(三) 價值論—探究上帝對人間的救法(15)

人具有上帝的形像,也是墜落的罪人,那麼人如何與上帝復和?謝扶雅以神學的價值論就是探究原人狀態的人類學與救世論,而保羅書信具備這兩件大事的神學見解。上帝所造的亞當誤用他的自由意志,違抗神命而墮落,慈悲的上帝為了挽回人類萬劫不復的厄運,惟有卑屈自己以「人」的樣式成肉,與罪苦鬥,以至被釘死十字架乃喊出了「完成了」(約十九28~30)的奧妙救法。復活的基督復在五旨節賜下聖靈,使徒們建立了聖教會,謀求天國降臨大地,而望在地若天,神旨得「成」(太六10)。這正符合易經六十四卦之最後兩卦:「既濟」(completed )與「未濟」(incomplete),亦不妨說中國古代先知於冥冥中獲得奧妙神啟。謝氏主張中國古籍也具有上帝的「約」,此「中國人的舊約」堪為新約的前驅。中國文化最弱的一環即救贖的教義,這一點可由基督教補充。中國儒道佛三教之優美部分可接駁於基督教,國人感恩報本的觀念與寬容的美德,更可促進聖教合一。

二、神學結構

謝扶雅的神學結溝是正統基督教的(16),但採取大膽的聖經觀(17),以與中國古藉的精華調和。這種立場自然引起爭辯,視它是一種曲解(18)。但他調和中西思想十分得宜,其神學體系由三個來源所構成:

(一) 新舊約聖經

舊約的五經與先知書,新約所闡明的基督成肉和十字架、聖靈與教會、使徒的救贖論,再加馬太福音的「成全說」(五17~18)來做為他的聖經神學的基礎(19)。

(二) 中國哲學思想

1. 易繫辭上傳二章:『易有太極,是生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶成大業。』

2. 中庸篇第一章:『中也者,天下之大本也;和也者,天下之達道也;致中和,天地位焉,萬物育焉。』

3. 邵康節「先天之學」(a priori):從伏羲卦位圖的「象數」去「反觀」宇宙。所謂「以物觀物」(觀物內篇),乃視各物為一「現實的機緣」(actual occasion)(20)。『乾坤交變而不離乎中』(觀物外篇),「中」為現實機緣之由來。

4. 王陽明的「四句教」:『無善無惡心之體,有善有惡心之用,知善知惡是良知,為善去惡是格物。』謝氏以王陽明的「心學」可理解為「神學」,因其「心之體」等於「神在其本身」,「心之用」以至「知善知惡」、「為善去惡」皆是「神為其本身」。(註21)

(三) 西方哲學體系(22)

1. 康德的道德哲學與「物本體」(ding-an-sich)觀。

2. 穆耿與亞力山逗的「層創進化論」,尤取後者在「時空與神」(Space, time and Deity)一書的六個格律來看宇宙。

3. 懷德海的「過程哲學」,也以六層格律來說明「本體」(Reality)與「過程」(Process)關係。

|

﹝A圖〕 謝扶雅稱為「認識論」,是他的「觀相說」(theory of perspectives)即心物關係的一個例子。此即由亞力山逗「層創論」所演繹者。 |

|

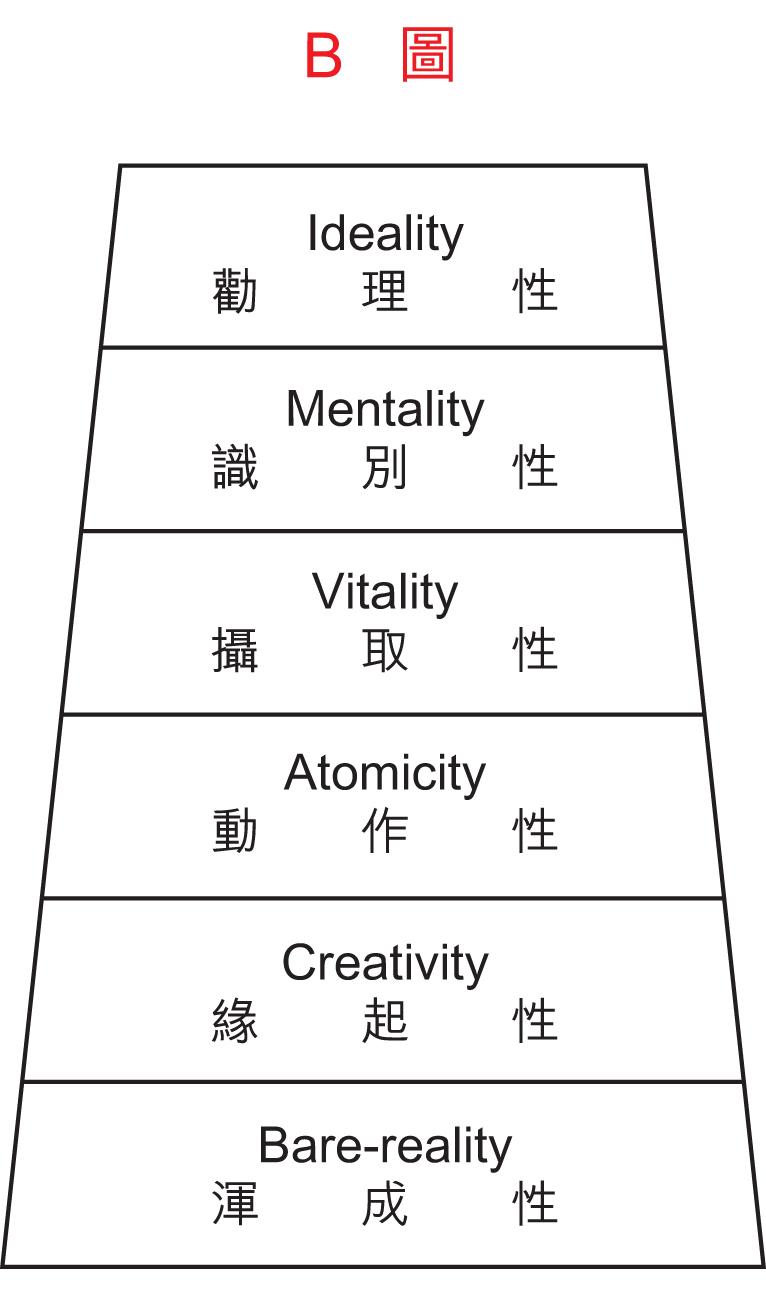

﹝B圖﹞ 謝扶雅稱為「形而上學」。基層的「渾成界」在我們知覺中廣泛遍在,但其尖端雖具共同理想,卻只滄海一粟。此由懷德海的「過程哲學」所演釋。 |

由上列三個思想體系的範疇,構成了謝氏的過程神學。綜合起來可發展為下列體系:

宇宙的本質是「一元的」(monistic),易傳的「太極生兩儀、四象、八卦,而……成大」業的說法,如同約翰福音的「太初有道,.....萬物是籍著他而造的(一1~3)。用懷德海的語氣言可做「太初有造化(creativity),造化與神同在,造化即神。……萬物由造化而來」(23)。因「過程」(process)在「本體」(reality)中, 「本體」亦寓乎「過程」之內,兩者交互相依,一體兩態(mutuality)。正如兩儀之「陰」靜,「陽」動,相反相成。中庸篇的「中也者,天下之大本也;和也者,天下之達道也。致中和,天地位焉,萬物育焉。」而「中」(insideness)為 「本體」與「現實機緣」(actual occasion)之由來,即「上帝在其本身」。至於 「和」、「位」、「育」即上帝的創造過程,相當於「上帝為其本身」(24)。其實「上帝在其本身」即懷德海神觀的「根本性」(primodial nature),「上帝為其本身」等於「結果性」(consequent nature)(25)。上面所論殊為複雜,可以表格加以標明:

出 處 |

本 體 (Reality) |

/ Process | |

過 程 |

{ creativity | ||

| \ becoming | |||

| 懷德海「過程哲學」 | 根本性 Primodial Nature |

結果性 Consequent Nature |

|

| 謝扶雅「過程神學」 | 上帝在其本身 God-in-Himself |

上帝為其本身 God-for-Himself |

|

| 易繫詞上傳二章 | 太 極 | 兩儀、四象、八卦 | |

| 禮記「中庸篇」第一章 | 中 | 和、位、育 | |

| 邵康節「先天易學」 | 太極(理一) | 六十四卦象數(分殊) | |

| 王陽明的「心學」 | 心 之 體 | / 心 之 用 | |

| { 知善知惡 | |||

| \ 為善去惡 | |||

| 舊約聖經 | 『我是本有永有的』 (出三14) |

起初上帝創造天地……上帝以自己形像造人 (創一12) |

|

| 新約聖經 | 道(造化)就是上帝 (約一1) |

『太初有道(造化)……萬物由道(造化)而來』 (約一13) |

|

總之,謝扶雅的「交依說」乃以過程哲學為藍本來發揮其神觀。他肯定上帝的 「超越性」(如「上帝在其本身」乃超乎人的可知界),但也承認上帝的「內蘊性」(「上帝為其本身」乃寓乎人的世界中)。他反對把上帝「絕對化」,因為上帝固然可敬,但並不以絕對權威統馭萬物為其奴隸。上帝不以本身而自足,故祂必要創造以「為其本身」,也要人類與祂合而為一(26)。為避免其神學方法過於受「實證經驗論」(Positive empiricism)影響,謝氏採用王陽明的「心學」做為一種實在的宗教經驗。他把王陽明的「致良知」認同「致中和」,來當做人與上帝復和的體驗。(27)

關於謝扶雅的形而上學,乃取穆耿、亞力山逗的「層創論」與懷德海「形上學」(見上述兩表),來寓解上帝創造歷程(「層創論」以世界的基層為「時空」,由時空突創「原子性」、「生命性」、「心靈性」以至「神性」,其奇妙的突創力叫“nisus”。謝氏據此把它分成六個格律,依次名之為「本性」(that)、「間性」(what)、「感性」(whither)、「情性」(which)、「悟性」(why)、「理性」(who)。「本性」最基本單純,好比中庸篇「喜怒哀樂未發謂之中」,但「中」卻是「天下之大本」。其中最複雜者是「理性」,萬物之靈的人各有各的世界觀和人生信念,這是主觀的大千世界(28)。再者,「形上學」者本體在過程之中,以「緣起界」首先跳出時空,「時空」跳出重力,「動力」(gravitation)爆出物理學中的「場」(field)而有微弱交動(weak interaction)(29)。以後再由原子創進為無機晶體、有機晶體、再爆出原生細胞、層層演進為高級動物的人類(30)。謝扶雅據此來發展他的形而上學,分成方個格律:「混成界」(bare-reality)、「緣起界」(crealtivity)、「動作界」(atomicity)、「攝取界」(vitality)、「識別界」(mentality)、「義理界」(ideality)。基層的「混成界」最為廣汎遍在,但人生之最高理想(即﹝B圖﹞尖端的一點)必是萬流共仰唯一的「極樂世界」(Summum Bonum)。謝氏以﹝A圖﹞之認識論與﹝B圖﹞的形上學格局雖然相反,而底層皆是基本,上層皆為共同之最高理想,故可對照推敲。他以基層是「中」(insideness),「中」發而皆「中節」謂之「和」(本體論的「中」跳到價值論的「和」),互相交依(interdependence),亦一亦多,非多非一,與西方的二元論大異。(31)一般西方哲學立基於「知」(Knowledge),而知必有「能知」與「所知」相對立,兩者本質上是背反的(antagenistic)。中國的「陰」、「陽」然相反而適相成。故謝氏以他的「交依說」或「唯中論」可跟基督教的「逆證」(paradox)原理互相發明。(32)

三、神學原則

謝扶雅是建立中華基督教神學的有心人,長久以來在這一方面下了很多功夫(33)。他以所謂「神學」者無他,只是條理地陳出上帝觀罷了。但神或上帝的本體獨一。「上帝觀」則可以有多種。上帝觀又因時代環境與個人而變更,故具有時代性與民族性(34)。耶穌本人所顯出關於上帝的一切真理,若從中國基督徒的立場來作解釋,就成為中華基督教的神學。中國古代對天或上帝的純摯樸質信仰大致與基督教的上帝多少吻合,只是這種信仰不見於神學之闡述,故無先知與神學家之產生。孔孟所領導的儒家雖言「天」與「天命」,但注重人道而不重天道,謝氏稱其為「不可知論」(agnoticism)(35)。雖然如此,儒家所言「仁義」、「和平」、「誠信」諸德無非上帝的屬性,基督教能夠加以「成全」(36)。中華民族所能貢獻基督教神學的特點,在於從品德方面闡明上帝的本性。諸如「孝」的觀念可與正統基督教論人對上帝的「順服」做一特殊的發揮。耶穌教我們稱上帝為「父」,我們對祂盡孝,乃最合乎我們的民族性。中國的「天倫」思想實超過義務觀以上,它足以使基督教成為十足的「倫理宗教」(37)。關於中華基督教神學的原則,謝氏提出幾個如下:

(一) 「易」的神觀

中國十三經之首的「周易」這部奇書,在謝扶雅的心目中相當於舊約的「創世記」(38)。周易雖無「上帝」字樣,但繫詞上傳:「易有太極,是生兩儀」,「陰陽不測之謂神」與序卦下篇:「有天地然後有萬物」的說法,乃在說明創造天地萬物的本因是「太極」,可稱之為周易作者的上帝觀。假如我們用中國式術語勉強解釋上帝的體性,不妨說真神「一體兩態」,即靜態的上帝與動態的上帝。上帝在其本身是靜的,永遠不變的;而上帝為其本身則是動的,刻刻創造不息。但兩者原是一體。(39)

後漢大儒鄭玄以「易有三義:簡易一也,變易二也,不易三也」。謝氏認為易學以此論相當於中國的本色神學。所謂「不易」即上帝在其本身。「變易」即造化,等於上帝為其本身。而「簡易」便是最容易知、最容易行的中道。易繫詞上傳:「易簡而天下之理得矣」。十七世紀哲人斯賓諾沙(Spinoza, 1632-1677)稱上帝為「實體」,具「心」與「物」兩屬性。這心物兩態永遠並行(40)。「心」是「不易」,即靜態的上帝;「物」即「變易」,乃動態的上帝。動靜交依,相互相成,「簡易」自明。

(二) 耶穌是「完人」

謝扶雅認同三位一體教義為基督教神學之共同基礎,但強調信仰須由「人」出發。所謂「聖人者,與天地合其德,與日月合其明」(易、乾方)。同樣,基督教的上帝亦完全彰顯在耶穌身上(約十二45)。人必透過聖子才能認識聖父,所以把握道成肉身的基督至為重要(41)。

不論耶穌的神性如何,中國人即使非基督徒亦無不承認其偉大人格。一個完滿的人格,在中國人的心目中實等於神或上帝的一個代名詞。上帝決不可能企及,但完滿的人格則是人所可憧憬、模倣與跟縱的。耶穌對我們的呼召不外乎「跟縱我」一語(太四19、可一17)。保羅大膽見證那些跟隨基督的人都帶有耶穌的形像,並且要做神長子的弟兄(羅八29)。至此,中國基本倫常的「孝」「悌」,如今可以放大反映於我們同聖父聖子的關係上(42)。原來的亞當全像造化的神,但虛誑的蛇引誘他淪落而不再像神。亞當的子孫更繼承始祖的悖逆與驕傲,人間就成了汪洋苦海。於是慈悲的上主計畫在「人」裡面重造祂的形像,這即道成肉身的事件。耶穌以神長子的名份,以十字架苦刑承擔軟弱弟兄的一切憂傷。這種偉大孝友的人格,是神子而亦「人子」之所為,如此事實足使他做了全人類的救主(43)

(三) 聖靈與道德心

中國人對聖靈的了解,依謝扶雡看來是不陌生的,他以中國傳統上不從聖靈去聖靈,卻從「天命之謂性」(中庸篇首句)來闡明聖靈,質言之即「道德心」(44)。孟子說:「惻隱之心,人皆有之;是非之心,人皆有之;禮義之心,人皆有之;廉恥之心,人皆有之」。王陽明更把人的「良知」說得活龍活現。我們對於道德心雖不能眼見,卻能直接感覺到。中國是道德哲學發達的民族,但所闡發的道德根本只有「仁」「義」兩個字。我們只說仁義寓乎人倫相互關係之大,而不窮究其來源與本質。

保羅說:「聖靈將上帝的愛澆灌在我們心裡」(羅五5)。這樣,聖靈就是人心一切全德的造因(45)。基督徒能達成「信、望、愛」的德性,皆由聖靈所感動。上帝所給人恩賜之中,再沒有比那與神合一的恩賜更大的了:「上帝將祂的靈賜給我們,從此就知道我們是住在祂裡面,祂也住在我們裡面」(約十四13)。聖靈對中國人而言,不外乎愛與良善的人格化。人的本性稟自天命,而人的本務是在「率性」(中庸)、是在「明明德」(大學篇)。基督教強調那運行在人心裡的聖靈是上帝白白的恩賜。故前者重實踐,後者側重信託。耶穌宣稱:「我是道路、真理、生命」(約十四6),上主顯然要中國人從「道路」的途徑去尋求聖靈上帝(46)。

(四) 美與善並重

謝扶雅看大學首篇章的「止於至善」是中國人的人生觀與世界觀。天道運行不息,上帝在永遠創造中。上帝本已至「止」的極境,但亦永無止境。這相反相成的一點係中國思想方法的特色,是中國所謂之「美」。「美」「善」在中國文字裡同根,兩者都屬於大吉祥(summus bonus)。上帝每造一物都拍手稱「好」(創一1f),故我們的世界是「善」也是「美」的。中國基督徒必須從美與善的觀點來說明基督教。因這最能迎合中國人的人生觀與世界觀(47)。

中國是藝術化的民族,我們的生活是那麼寫意、洒脫、優游!數千年來中國的文藝實在太豐富了。因此基督教的宣道方式,對熟諗於「眉目傳情」及「傳神之筆」的中國人而言,與其辯證說教,無寧以詩歌、戲劇、小說、圖畫、彫刻,使整個基督教美化來沁人心脾,動人皈依。因宗教的本質是至善也是至美的(48)。用易學的動靜原理言,上帝的靜態是美,而動態是善。此「一體兩態」(mutuality)——神靜態(美)與神動態(善)學說,可與傳統基督教三位一體論相呼應,而為中國基督教神學的特色(49)。

結 論

在今日亞洲基督教神學的起步聲中(50),我們喜見中國人中有如此穩健的神學思想。的確,謝扶雅教授數十年來致力於中華基督教神學的崇高精神,足以做中國神學人與神學生的榜樣和鼓勵。回顧本世紀三、四十年代的中國教會,曾經致力於基督教本色化運動(51)。其間不免中國化神學的出現,而劉廷芳、誠靜怡、趙紫宸、徐寶謙、謝扶雅等學人,都是中華基督教神學的前驅。二次大戰後,趙紫宸的「基督教進解」(一九四七年)與「神學四講」(一九四八年)兩部神學作品之出現,乃是中國化基督教神學邁向成熟的典型。不幸大陸變色,教會迅速關閉,大有前途的中國神學就此暗淡下來。但不幸中之萬幸是:中國神學前途竟在暗淡中由有心人在異域發揚光大,這就是謝扶雅教授在英國殖地的香港與美利堅合眾國窮其心血努力所創的中國過程神學。

謝扶雅教授謙卑自居聲稱其神學思想尚未成熟,這點若從聖經基礎做神學的立場來看不無道理。一來是哲學化的神學缺乏聖經的基礎,二來是謝氏本人是哲學家而非神學家。儘管如此,用哲學方法來經營神學,對現代世界的宣教效用可能比聖經基礎的傳統神學更大,原因是它能夠無顧忌地與世界各宗教各文化交通。當今的「過程神學」就是一個例子(52),而田立克(Paul Tillich, 1886-1965)在其「系統神學」第三卷也採取過程哲學方法來做他的神學(53)。再看謝氏的哲學化神學,其哲學基礎不但穩固,而且更成功的調和中西學說,使基督教與中國文化能夠互相溝通,互相效力。

當今亞洲的基督教學者不喜採用「本色化」(indigenization)一詞來做神學用語,而喜用「場合化」(contextualization)以擴大經營神學的領域(54)。的確神學具有時代性、地區性、人文性這些場合的特色,諸如日本北森嘉藏的「上帝痛苦神學」(55),第三世界的「解放神學」與「發展的神學」(56)。國人謝扶雅教授的「交依神學」旨在關心中國人文的場合,實足以躋身亞洲基督教神學之林。故此,中國基督教神學人應以謝扶雅教授的貢獻而提高自信心,以期能更進一步開發中華基督教的「場合神學」。不論哲學化神學也好,聖經基礎的神學也好,只是理一分殊,相反相成。

一九七七年七月上旬於

香港中文大學崇基學院神學組旅廬

- James Barr. The bible in the Modern World,(London:SCM Press, 1973)p. 5.

- 謝扶雅,巨流點滴,(香港:基督教文藝出版社,一九八O年),pp.145.

- 參照『南華小住山房文集』一至六輯,此文集收錄一九七O年以前謝扶雅所有的學術、宗教、時論、雜文、詩等作品,由香港南天書業公司出版。

- cf Ibid第二輯,p. 454,又見謝扶雅,『我的一些未成熟的神學思想』,「景風」三十六期(一九七三年),p3.,又cf謝扶雅,唯中論集,(臺北:臺灣商務印書館,民國五十八年)乙書。

- 謝扶雅,基督教與中國思想,(香港:基督教文藝出版社,一九七一年)乙書。

- 「景風」十九期(一九六八年十二月),pp.26—41.

- 「景風」三十六期(一九七三年春),pp.1—11.

- 周億孚編,中華基督教神學論集(香港:中華基督教徒送書會,一九七四年),pp.8—16。

- cf謝扶雅『怎樣寫中國化的系統神學』,周德學編,Ibid, pp. 8ff.

- cf John Macguarrie, 20th Century Religious Thought(3rd Inpre. London: SCM Press, 1976), pp. 258ff.

- 謝扶雅,『我的一些未成熟的神學思想』,op. cit. pp. 31—32.

- 謝扶雅,『怎樣寫中國化的系統神學』,op. cit. pp. 10—11.

- 謝扶雅,基督教與中國,(香港:中華基督徒選書會,一九六五年),p.20

- 謝扶雅,『怎樣寫中國化的系統神學』,op. cit. pp. 11—13.

- Ibid. pp. 13—15.

- cf謝扶雅,基督教與中國思想,(香港:基督教文藝出版社,一九七一年),pp. 22—72.

- cf謝扶雅,『關於中華基督教聖經的編訂問題』,「景風」二十八期(一九七一年春),pp. 1—7,又cf謝扶雅,『再談中華聖經問題』,「景風」三十一期(一九七一年冬),pp. 1—2.

- cf戴智民(R. Duetsch),『文化遺產與舊約對等嗎?』,「景風」二十九期(一九七一夏),pp. 1—9.

- cf謝扶雅,基督教與中國思想,op. cit. pp. 22—48,又cf。謝扶雅,基督教與中國,op. cit. pp. 32ff.

- cf Alfred N. Whitehead, Process and Reality, (5th ed., New York: The Macmillan Co.1960), pp. 95. 188.

- 謝扶雅,『我的一些未成熟的神學思想』,op. cit. pp. 36ff.

- Ibid, pp. 32ff.

- cf A. N. Whitehead, op. cit. pp. 523ff.

- cf謝扶雅,『「中和」與「誠」新釋』op. cit. pp.28ff. 又謝扶雅,唯中論集,(臺北:臺灣商務印書館,民國五十八年)乙書。

- cf. A. N. Whitehead, Op. cit. p.523. also see, H. P. Owen, Concepts of Deity,(London: Macmillan and Co., 1971)pp. 75—89.

- 這種論調可與德日進(Teilhard de Chardin, 1881—1955)的「宇宙基督」(Cosmic Christ)相呼應。萬物最後將與「奧米加點」(Omega point)會合,而基督即此一「奧米加點」。cf. Teilhard de Chardin, “My Universe,” edited by Ewert H. Cousins, Process Theology(New York: Newman Press, 1971)pp. 249—255.

- 謝扶雅,『我的一些未成熟的神學思想』,op. cit. pp. 10—11.

- Ibid. p. 4.

- 相等於易傳『太極生兩儀;四象、八卦』。Cf謝扶雅,『易學數學與神學』,「景風」三十八期(一九七三年秋),pp. 1—8.

- 謝扶雅,『我的一些未成熟的神學思想』,op. cit. p. 6.

- Ibid. p. 7.

- Loc. Cit.

- cf. 謝扶雅,南華小住山房文集(四)輯,op. cit. 全書。

- 謝扶雅,『中華基督教的神學』,周億孚編中華基督教神學論集,(香港:中華基督徒送書會,一九七四年), p. 26.

- cf.謝扶雅,『孔子與不可知主義』,「景風」十七期(一九六八年六月)pp. 1—10.

- 謝扶雅,『中華基督教的神學』,op. cit. p. 26.

- cf.謝扶雅,基督教與中國思想,op. cit. pp. 161—163. 又see謝扶雅,『中華基督教的神學』,op. cit. pp. 26—27.

- 謝扶雅,『周易的宗教價值』,「景風」四O期(一九七四年春),p. 1.

- 謝扶雅,『孔子與周易』,「景風」三十四期(一九七二年秋),p. 1.

- 謝扶雅,『周易的宗教價值』,op. cit. p. 5.

- 謝扶雅,『中華基督教神學的幾每原則』,「景風」十二期(一九六六年十二月), p. 2.

- Ibid. pp. 3—4.

- Ibid. pp. 4—5.

- Loc. Cit.

- Ibid. p. 6.

- Loc. Cit.

- Ibid. p. 8.

- Loc. Cit.

- Ibid. p. 9

- cf. Gerald H. Anderson(ed.), Asian Voices in Christian Thelogy, (Maryknoll, New York: Orbis Books, 1976)pp. 3ff.

- cf.王治心,中國基督教史綱,(香港:基督教輔僑出版社,一九五九年), pp. 267ff.

- cf. Swert H. Cousins, (ed.)Process Theology. (New York: Newman Press, 1971).

- cf. Ibid. pp. 25—26. also see: Paul Tillich, Systematic Theology.

- Douglas J. Slwood.(ed.), What Asian Christians Are Thinking, (Quezon City: New Day Publishers, 1976). p. xxvi.

- cf. Ibid. pp. 197—220.

- cf. Ibid. pp. 379ff.